退職届の正しい書き方は?5分で仕上がるテンプレート付きですぐ書ける

「退職届の書き方が知りたい」「封筒や紙はどう選べばいい?」など、退職届の書き方が気になっていませんか?

退職届は型が決まっていて作るのは簡単ですが、注意点もあり、間違えると退職が成立しなかったり、マナー違反で恥をかくことになります。

このページでは、転職エージェントとして1,000人以上の退職をサポートし、自らも4回の退職経験を持つ筆者が、退職届の書き方について、以下の流れで解説します。

- この通りやれば5分で完成!退職届の書き方まとめ

- 退職届の書き方ガイド(テンプレート付き)

- 退職届の封筒の書き方・入れ方

- その他、退職届についてよくある質問集

- 退職届の提出以外で、退職前にやるべきこと

- 退職でよくあるトラブルと対処法

このページを読めば、退職届の基本の書き方から、抑えるべきマナーまでが全てわかり、退職届で失敗することがなくなります。

著者:I.J(現役転職エージェント)

1. この通りやれば5分で完成!退職届の書き方まとめ

退職届を作るにあたり、抑えるべきポイントだけを最初に一気にまとめて紹介していきます。

まず、書く内容とポイントは以下の通りです。

会社の指定のフォーマットがあれば、それを使い、なければ「退職届テンプレート Word版」をダウンロードして使いましょう。

書いた退職届は三つ折りにし、以下のように書いた白い封筒に入れれば完成です。手渡しなら、のり付けは不要です。

その他、作る上でのポイントをまとめると以下の通りです。

| おすすめの方法 | その他方法 | |

| 縦書き横書きどっちがいい? | 定番なので縦書きがおすすめ | 会社の指定があれば横書きでも可。 |

| 何で書く? | 本文はパソコンで書き、自分の名前だけ手書き | ボールペンで全て手書きも可。 |

| どんな紙に書く? | A4の白紙 | サイズはB5でも可。罫線入りの用紙や便箋でもいい。 |

| 出し方は? | 口頭で退職希望を伝えた上で、後日上司に手渡し | 職場の了解があれば、郵送やメールも可。 |

| いつまでに出す? | 就業規則に従う(退職1ヶ月前までに出すことが多い) | 法律上は、2週間前までに出せばOK。 |

作るのに必要なものは?

以下を用意すれば、すぐに作成できます。

- A4の白紙

- 白い封筒(A4が三つ折りで入る長形3号)

- ボールペン

- シャチハタ以外の印鑑

- パソコン(手書きなら不要)

用紙や封筒はコンビニで手に入ることが多いです。

また、手書き専用ですが、封筒と用紙がセットになった退職届セットも販売されています。

セットは、ダイソーなどの100均やAmazon・楽天で購入できます。(参考:Amazonの退職届・退職願セット)

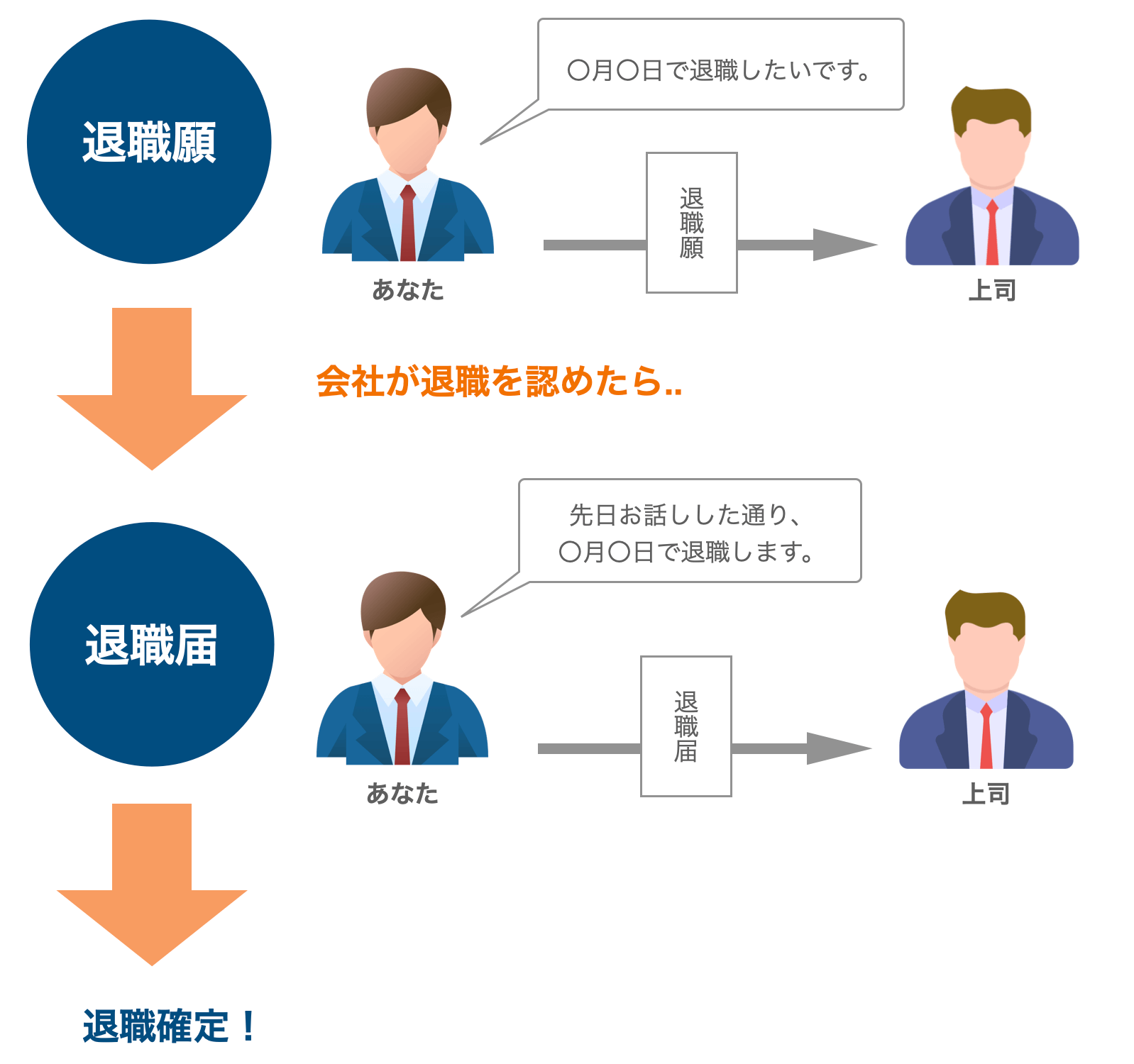

退職届と退職願の違いは?

2つの違いは以下の通りです。

- 退職願:退職したいという希望を伝えるもの。

- 退職届:退職を決めた意思表示をするもので、一度出すと撤回できない。

最初に、口頭で上司に退職希望を伝える時に退職願を提出し、合意を得てから、退職届を出すのが一般的です。

退職希望は口頭で伝えればよく、退職願は提出が不要な職場もあります。

しかし、退職届は退職を確定させる重要書類で、ほとんどの会社で提出が求められます。

似た言葉に「辞表」がありますが、こちらは、会社の社長や役員が役職を降りたり、公務員が退職する際の書類のことを言います。

退職願の書き方は?

退職願の書き方のポイントは以下の通りです。(退職願テンプレート Word版)

こちらも退職届と同じように、封筒の表に「退職願」とタイトルをつけて三つ折りにして入れれば完成です。

退職願は不要なケースもあるので、事前に上司や人事に提出が必要か確認を取っておきましょう。

ただ、不要な場合も、以下の点で出した方が安全なため、迷ったら最初に提出をおすすめします。

- 口頭で伝えるよりも固い意志が伝わり、強い引き留めを受けにくくなる

- 意思表示の証拠になり、後々「聞いていない」とはぐらかされたり、言った言わないのトラブルを防止できる

次から、退職届の書き方や作成のポイントについて、さらに詳しく解説していきます。

2. 退職届の書き方ガイド(テンプレート付き)

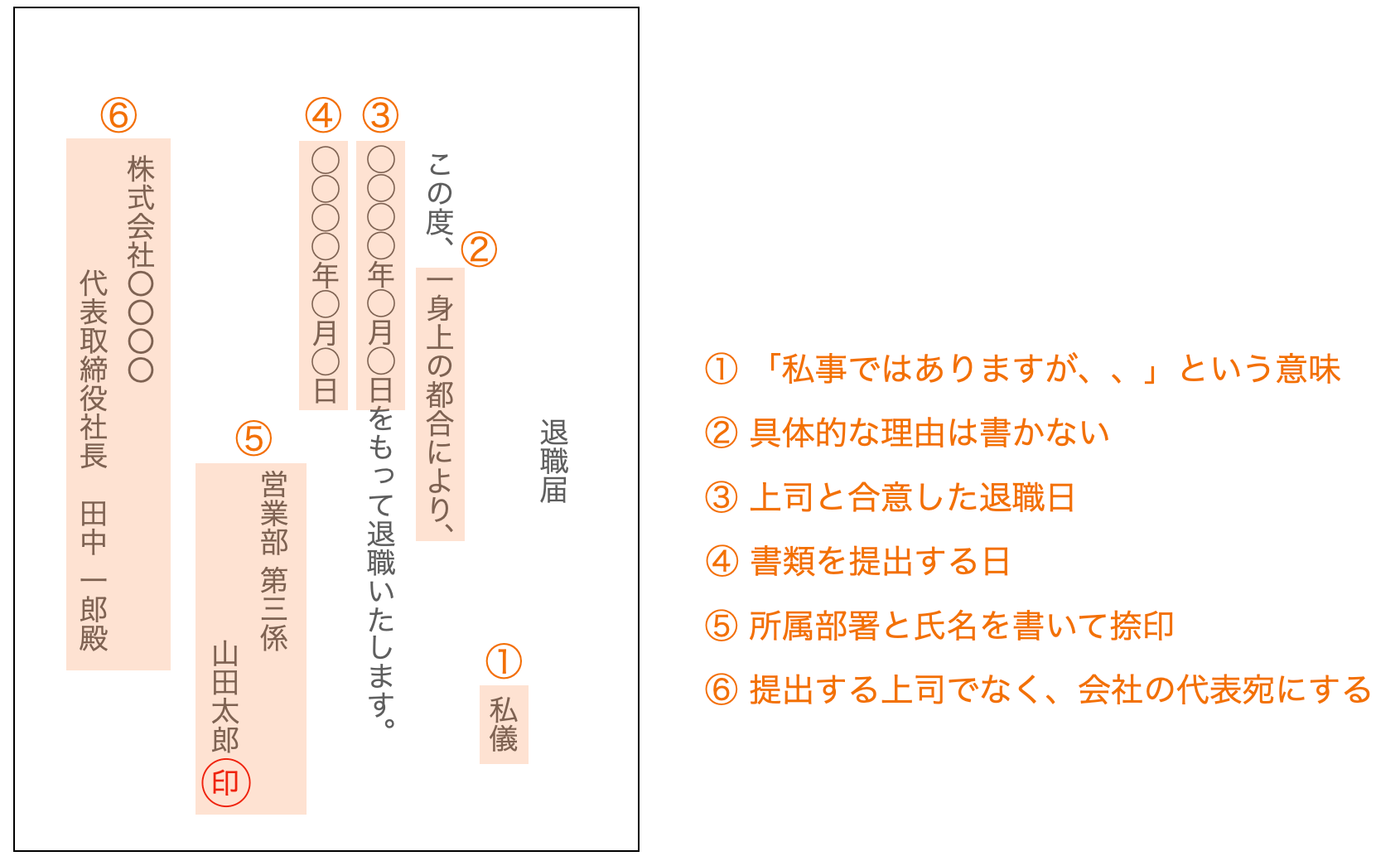

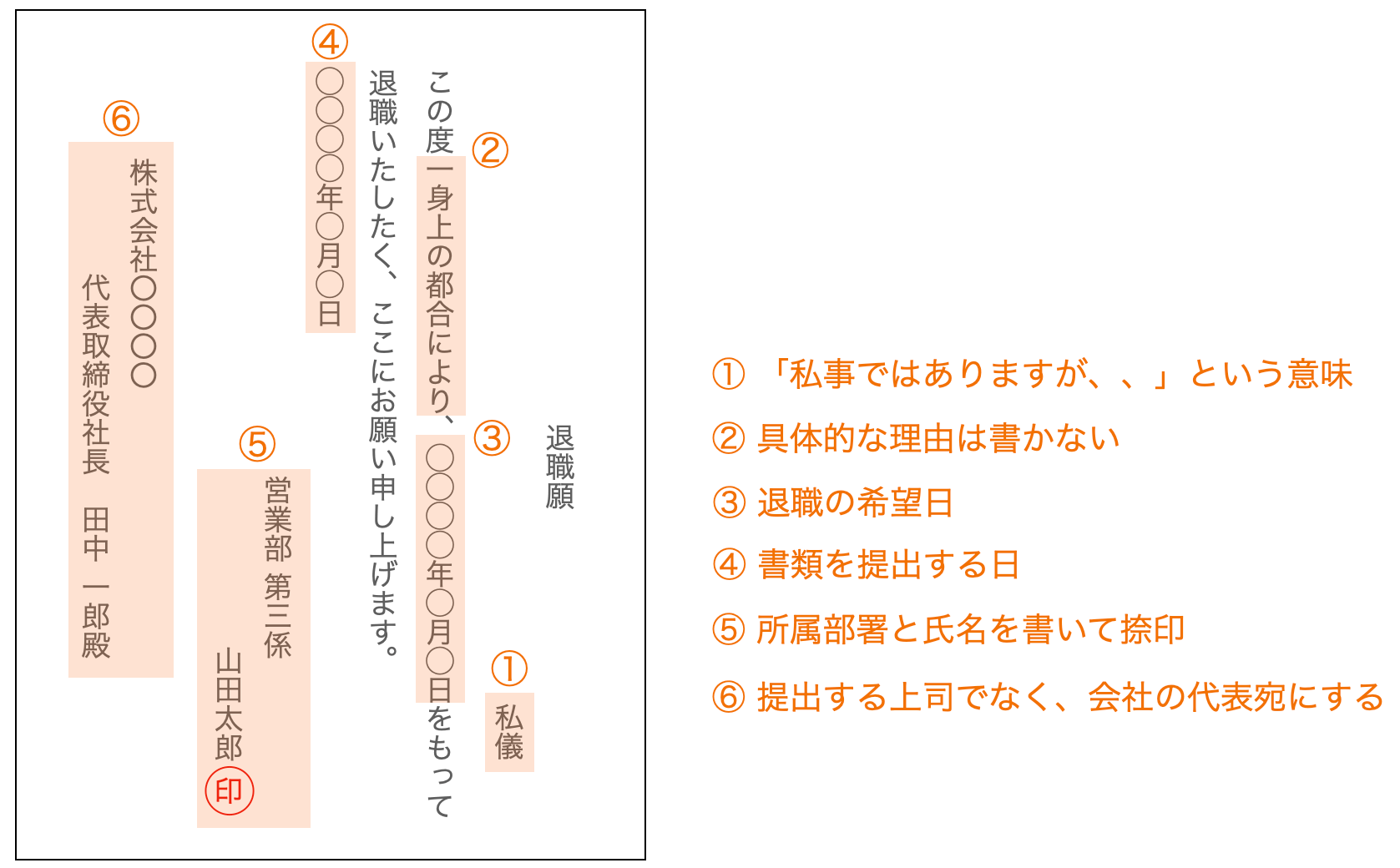

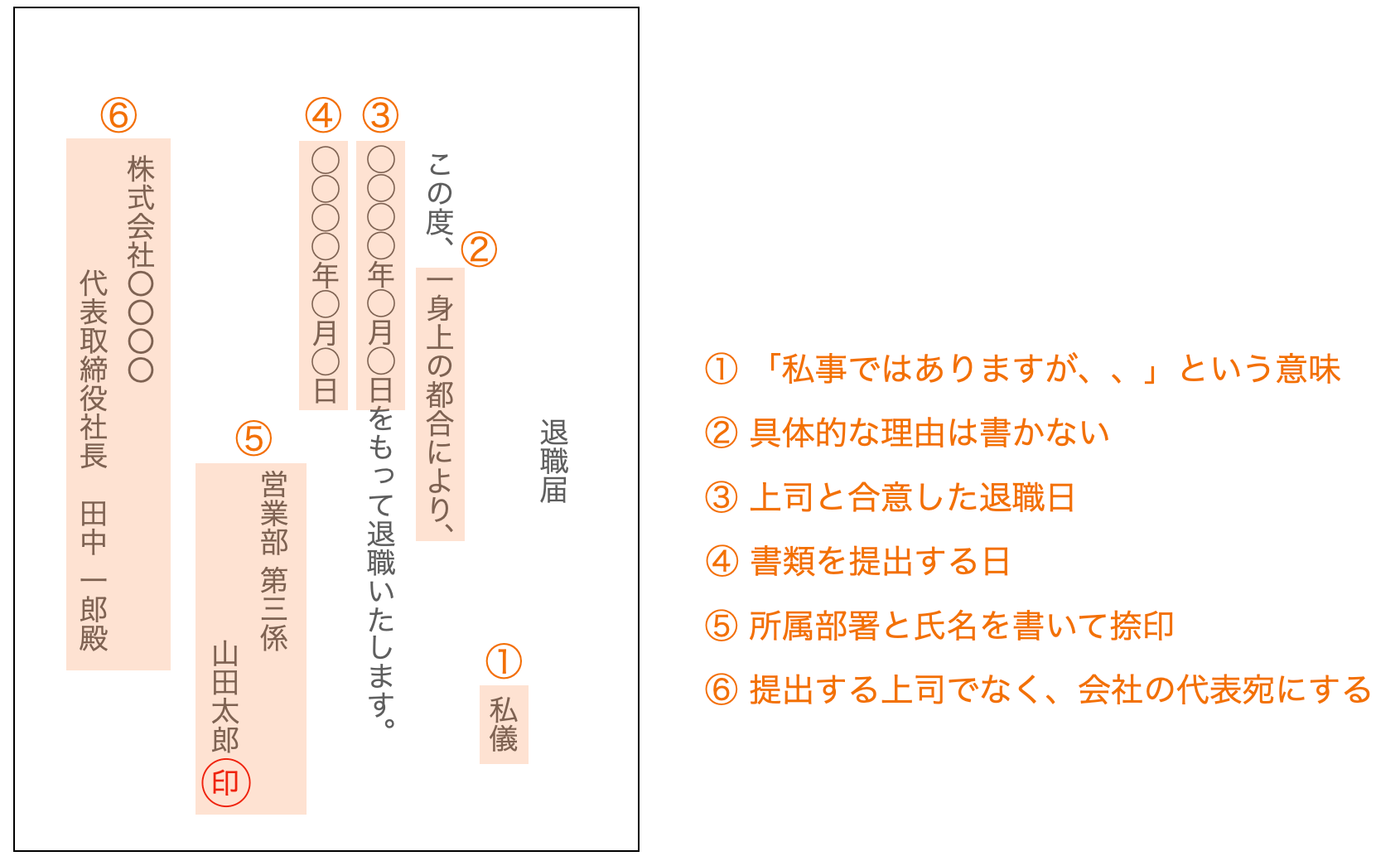

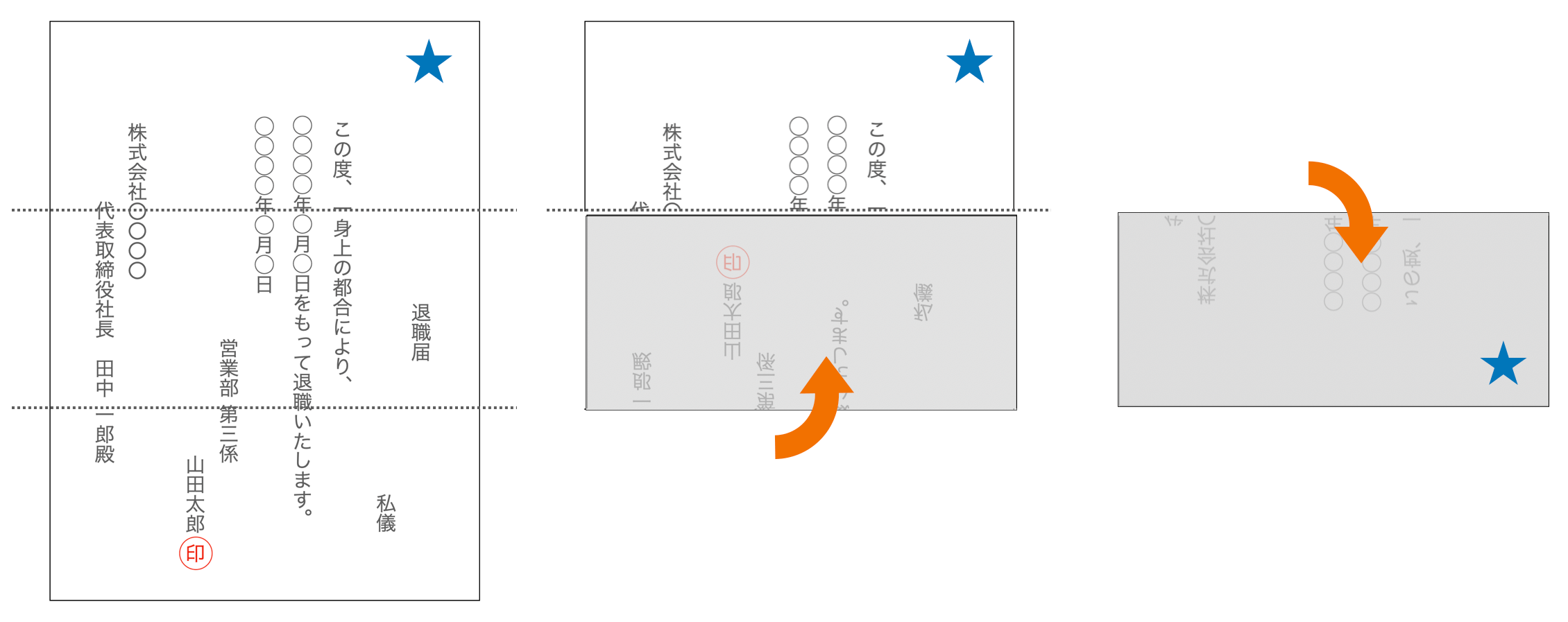

退職届の書き方と、ポイントをまとめたのが以下です。

会社で専用のフォーマットがあればそれを使い、ない場合は「退職届テンプレート Word版」をご活用ください。

書く際のポイントをそれぞれ解説していきます。

①私儀(わたくしぎ)

私儀は、「私事ではありますが」という前置きの敬語です。

必須ではありませんが、マナーとしてつけておきましょう。

②退職理由

具体的な理由は書く必要がなく、「一身上の都合」としておきましょう。

理由は、退職希望を上司に伝える時に口頭で言えば十分で、ここに書く必要はありません。

③退職日

退職日は、事前に相談した上で、会社と合意した日にちを書きましょう。

有給休暇を使う場合は、最終出社日でなく、フル消化して退職となる正式な退職日を入れましょう。

④提出日

文末には、提出日の日付を入れましょう。

⑤所属部署と名前

正式な所属部署名と、自分の名前を書き印鑑を押します。

印鑑はシャチハタ以外の、朱肉を使って押すタイプのものを使いましょう。

⑥宛先の社名と代表者名

最後に、宛先となる正式な会社名とその代表者名を書きましょう。

会社名を省略したり、提出する上司の名前を書くミスをする方がいるので注意しましょう。

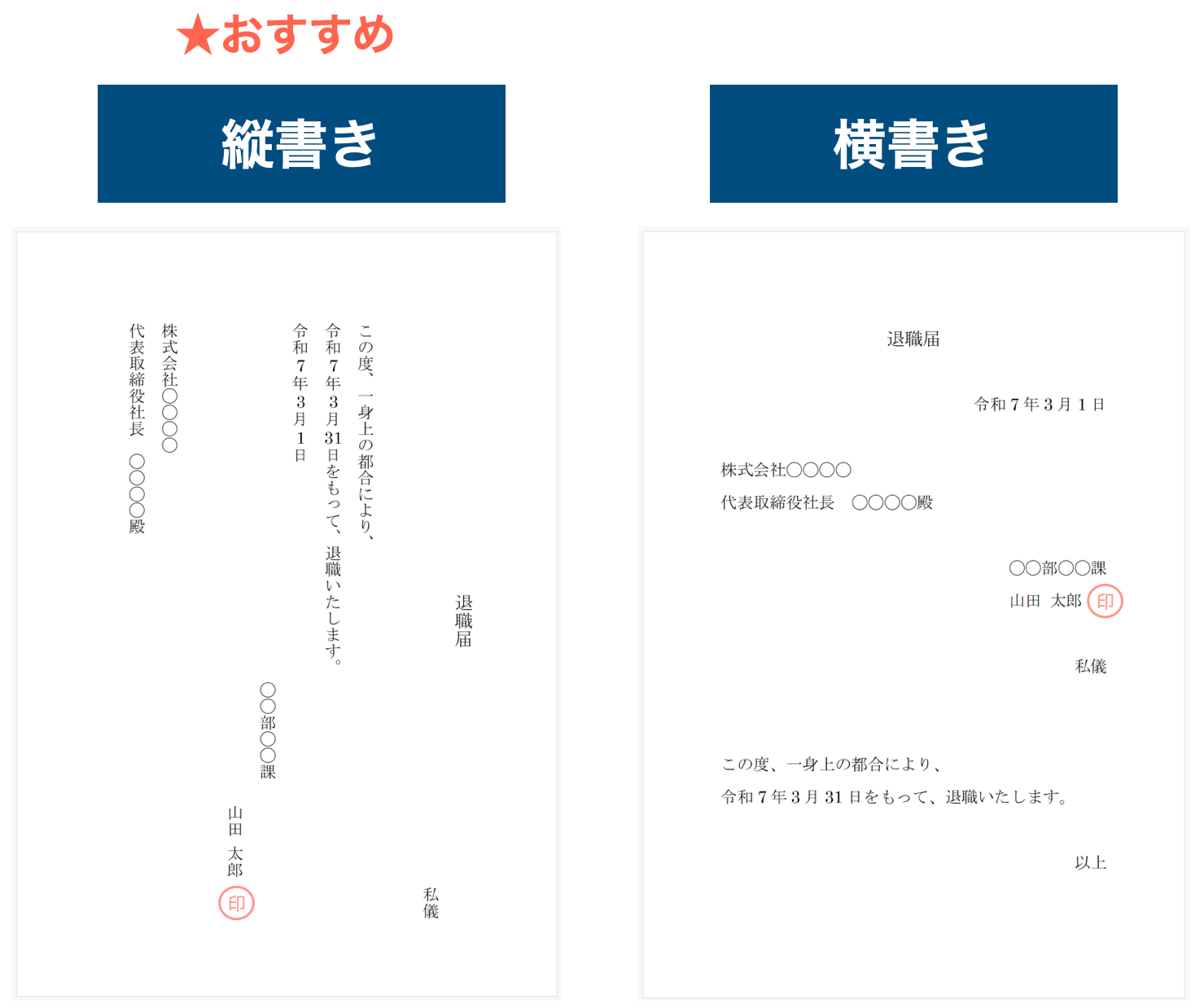

縦書きと横書きどっちがいい?

どちらも可能ですが、多くの会社の書式に採用されていて定番なので、迷ったら縦書きにするのがおすすめです。

ただ、会社の指定フォーマットがあれば、それに従いましょう。

以下に両方のテンプレートを用意したので、ご参考ください。

- 退職届テンプレート Word版(縦書き)

- 退職届テンプレート Word版(横書き)

パソコン・手書きどっちがいい?

字に自信がなくても綺麗に書けて、修正もしやすいので、勤務先の指定がない限り、パソコンで書くのがおすすめです。

ただ、その際も、確かに本人が書いた証明になるので、自分の名前だけは手書きで書き、印鑑を押しましょう。

パソコンで作る際は、企業のフォーマットや、「退職届テンプレート Word版」を活用しましょう。

手書きの場合は、ボールペンや万年筆など、消えないタイプのペンを使いましょう。

どんな紙に書くのがいい?

手に入りやすく、最もスタンダードなので、A4の白紙に書くのがおすすめです。

普段勤務先で使っていたり、コンビニでも手に入るA4のコピー用紙で構いません。

ただ、手元になければ、以下を使って書いてもいいでしょう。

- B5の白紙

- 罫線入りの用紙

- 便箋

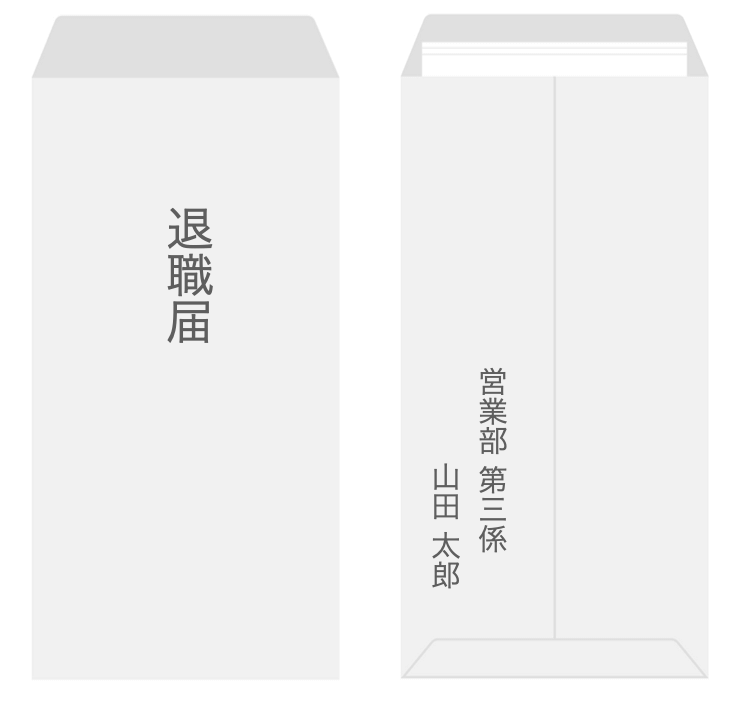

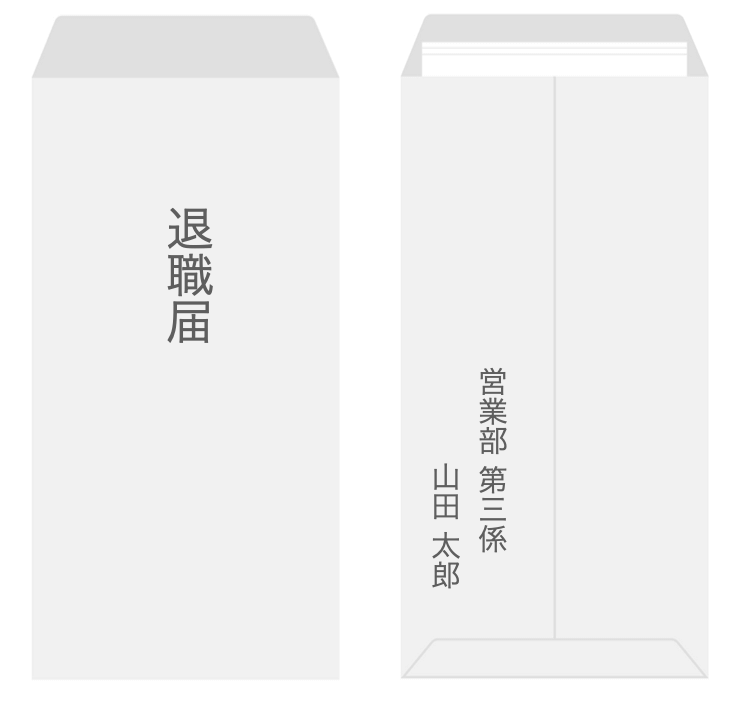

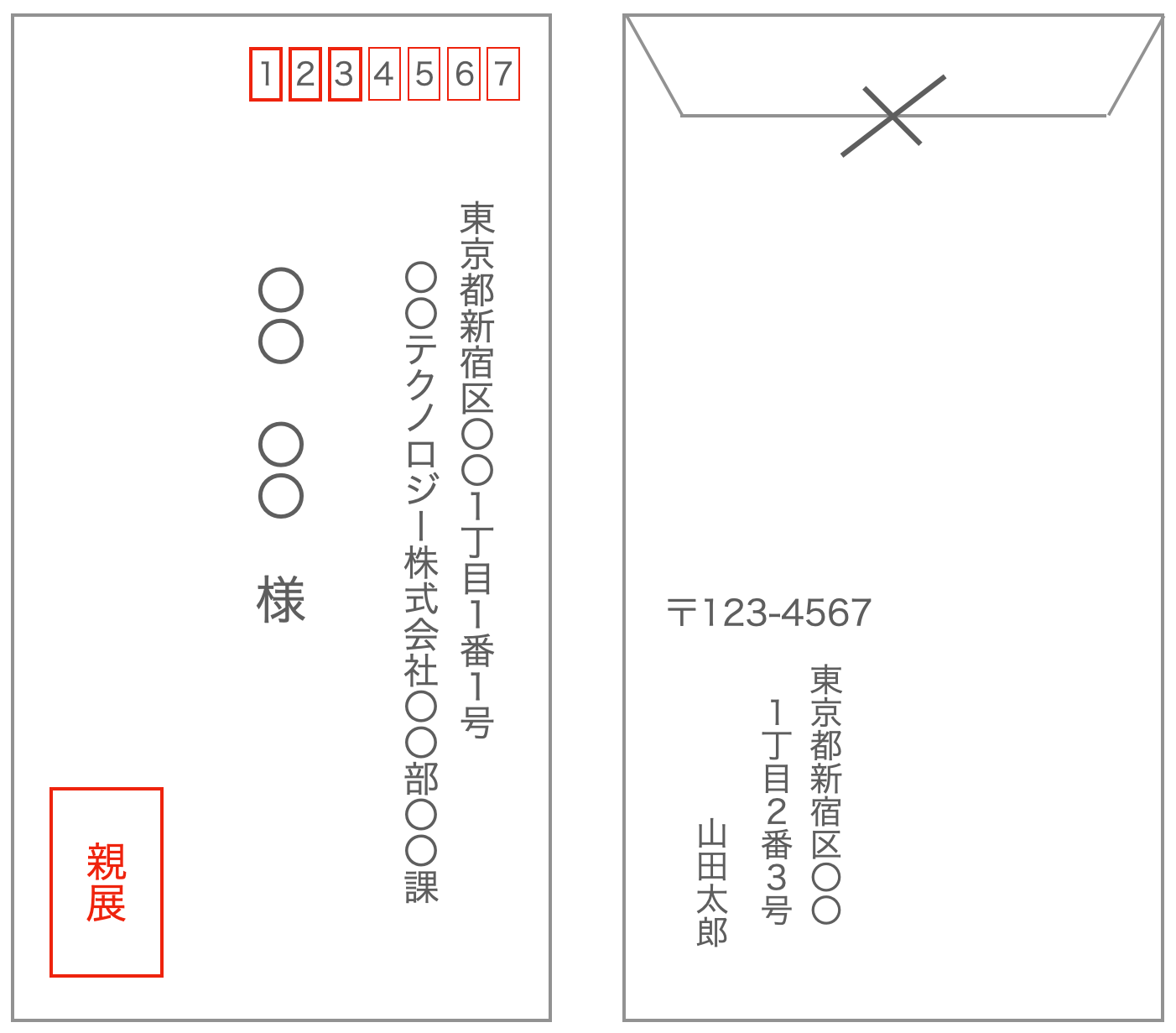

3. 退職届の封筒の書き方・入れ方

退職届の封筒の書き方は以下の通りで、表に「退職届」と書き、裏に部署名と名前を入れましょう。

消しゴムで消えない、ボールペンを使い、手書きで書きましょう。

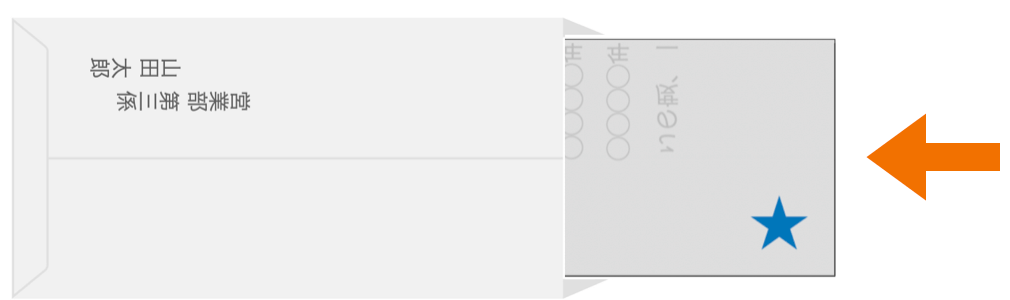

入れ方|書いた面を内側にして、三つ折りにして入れる

退職届ができたら、書いた方の面を内側にして、封筒に三つ折りにしましょう。

封筒から出した時に開いてすぐ読めるよう、書き出しの部分(★)が以下に来るように入れたら完成です。

普通に手渡しする際は、封筒の糊付けは不要です。

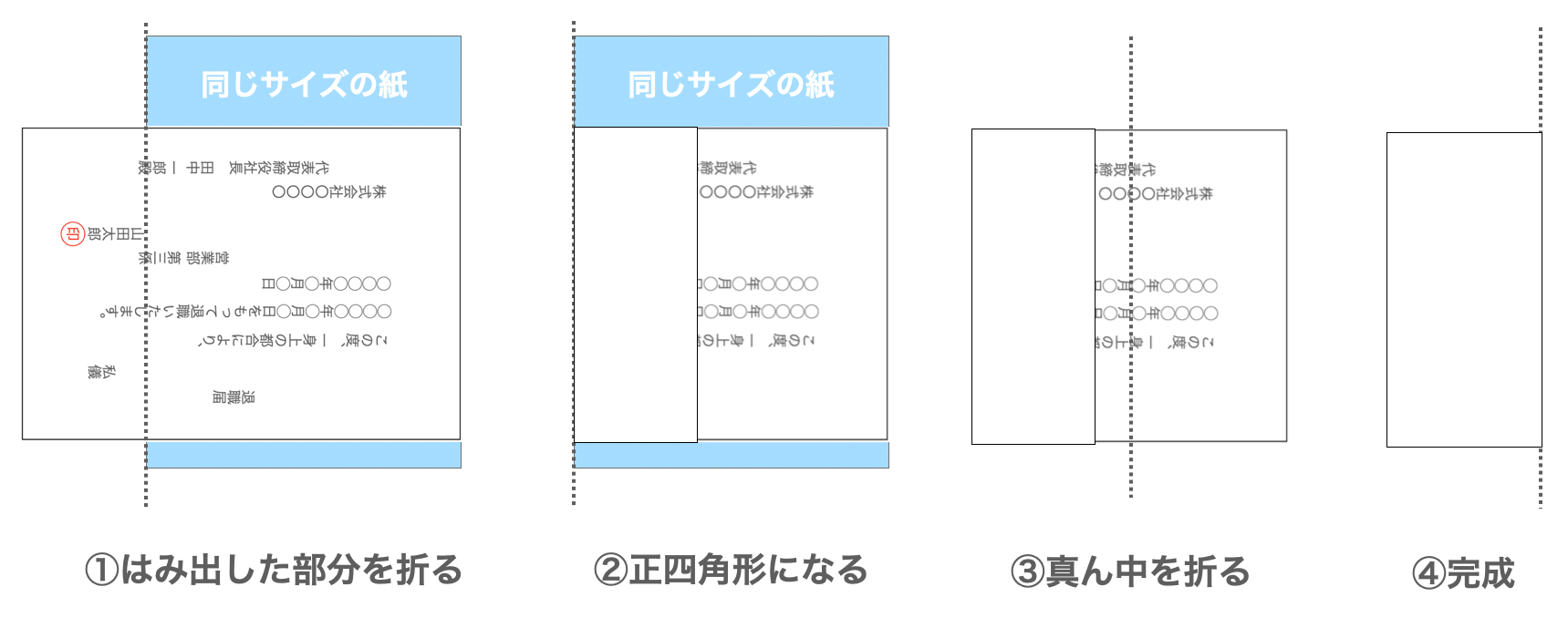

綺麗に三つ折りをするコツ

退職届と同じサイズの紙をもう一枚用意すると、以下のように綺麗な三つ折りが作れます。

まず、重ねてはみ出した部分で折ると、正四角形が完成します。

次に、四角形のちょうど半分のところで折ると、綺麗な三つ折りが完成します。

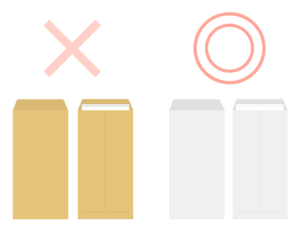

封筒は、郵便番号なしの白を選ぶ

封筒は、なるべく郵便番号の枠のない、白いものを選びましょう。

茶封筒は、事務用・日常用に使われるイメージが強く、改まった重要書類の退職届を入れるには向きません。

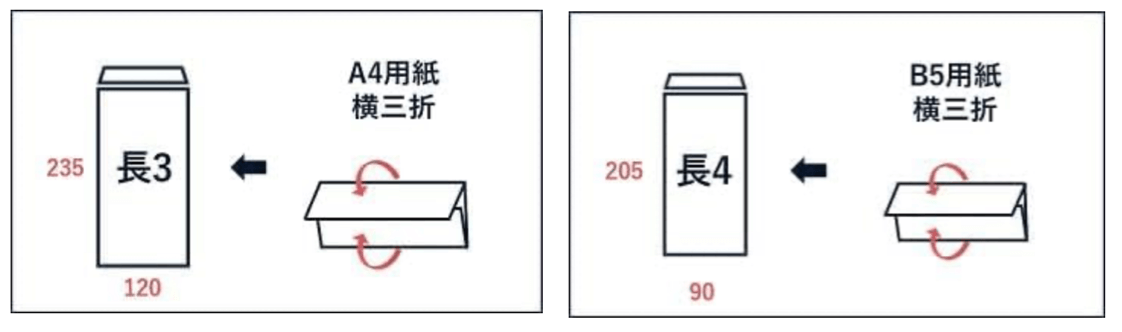

封筒のサイズは、用紙に合わせて選ぶ

封筒のサイズは、自分の使う用紙に合わせて、以下を選びましょう。

- 退職届をA4用紙に書いた

→A4が三つ折りで入る長形3号(12cm×23.5cm) - 退職届をB5用紙に書いた

→B5が三つ折りで入る長形4号(9cm×20.5cm)

この通り選ぶと、退職届を折って入れたときに綺麗に収まります。

4. その他、退職届についてよくある質問集

これまで解説した以外で、退職届についてよくある以下の質問に回答していきます。

- 退職届はいつまでに出せばいい?

- 出し方は郵送やメールでもいい?

- 会社都合の退職でも退職届はいる?

- 有給休暇をとる時の退職届の書き方は?

- バイト・パートの退職届の書き方は?

Q1. 退職届はいつまでに出せばいい?

就業規則(会社のルール)を確認し、その通りのタイミングで出しましょう。

職場ごとに、退職の1~3ヶ月前と出すべき時期は違っていますが、1ヶ月前に提出する決まりの職場が多いです。

就業規則は、従業員に知らせることが法律で義務化されていて、見つからない場合は、人事や事務の担当に聞けばすぐ教えてもらえます。

Q2. 出し方は郵送やメールでもいい?

提出方法は、上司への手渡しが原則で、基本はNGです。

受け取り確認のトラブルも少なく、手渡しが最も確実な方法です。

病気療養中などで、出社して手渡しが難しく、勤務先が認めた場合のみ、郵送やメールで出しましょう。

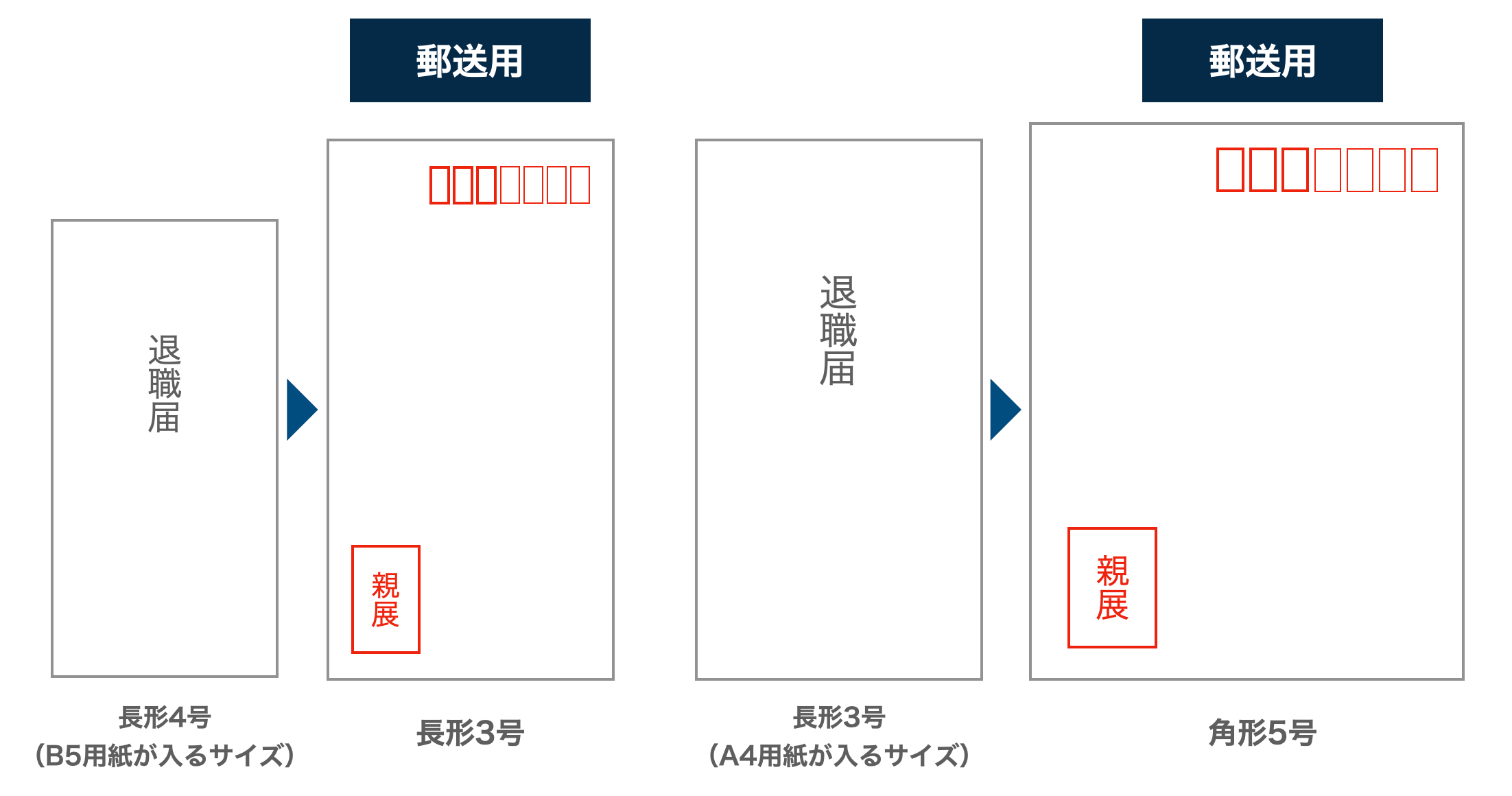

郵送で送る際の注意点

郵送で送る場合は、封筒に入れた退職届に加えて、以下も用意が必要です。

- 郵送用の封筒

- 添え状

郵送用の封筒の記入例は以下の通りで、宛先の人以外に開封してほしくないことを意味する「親展」を入れましょう。

郵送の際は、郵送用の封筒に入りやすくなるので、退職届本体より大きい封筒を使いましょう。

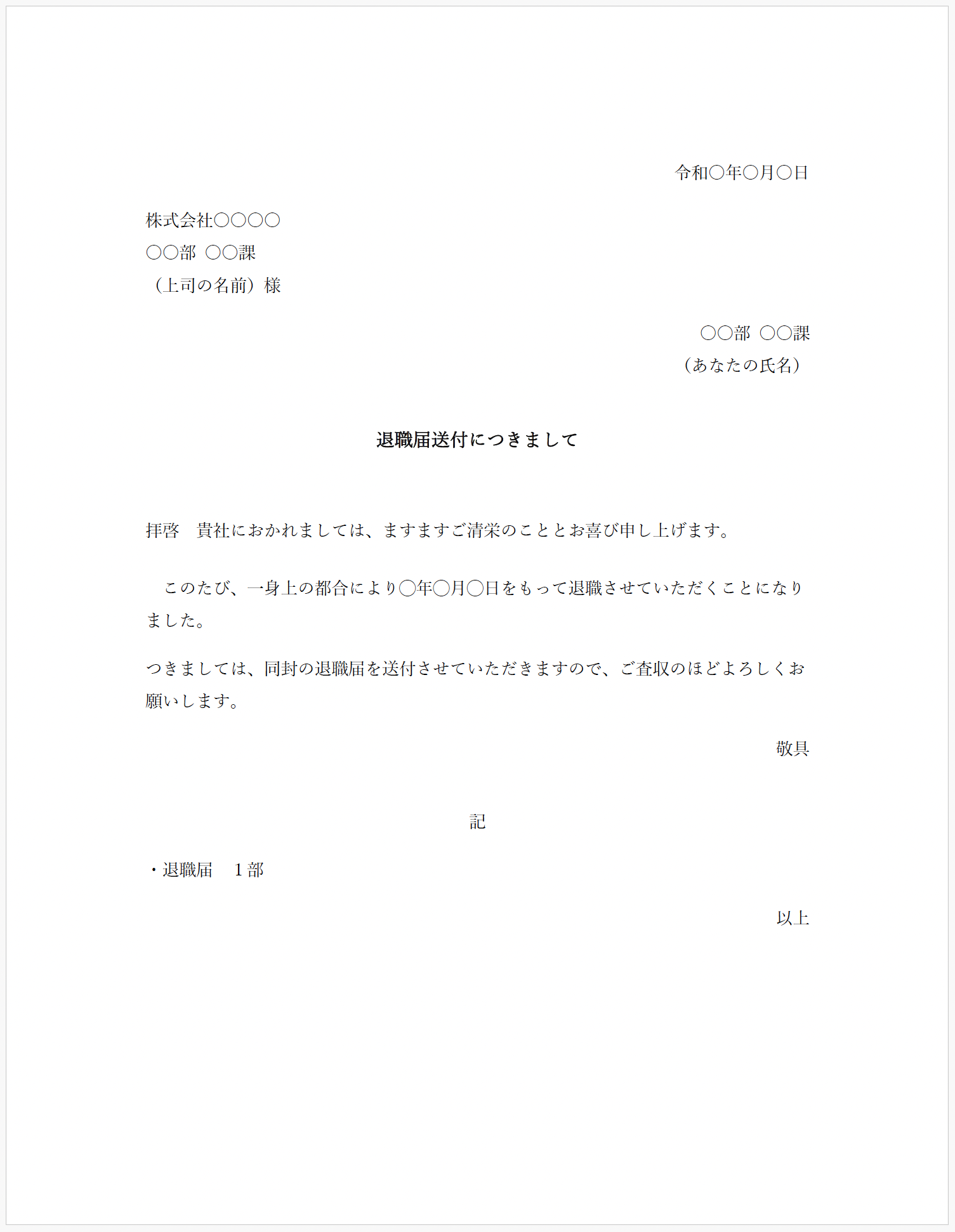

添え状は、退職届の送付の挨拶をする以下のような文面です。

送る方は「退職届の添え状テンプレート(郵送用)」をご参考ください。

メールで送る際の注意点

メールで送る際は、PDFの退職届を、添付ファイルとしてつけて送るのが一般的です。

PDFのファイル名は、「氏名_退職届」のように、一目で内容がわかるようにしておきましょう。

送付するメールの例文は以下の通りです。

件名:退職届提出の件

株式会社〇〇人事部 △△様

お世話になっております。〇〇部の山田です。

ご依頼いただきました通り、退職届をメールにて提出いたします。添付のPDFファイルをご確認くださいますようお願いいたします。

ご不明点等ございましたらお知らせください。

-----------

氏名:山田 太郎

所属:〇〇部〇〇課

連絡先:xxx-xxxx-xxxx

-----------

添付ファイル:山田_退職届.pdf

Q3. 会社都合の退職でも退職届はいる?

経営不振によるリストラや倒産など、会社都合の退職の場合は、提出は基本不要です。

ただ、一律で退職届の提出を求める会社もあるので、その場合は対応しましょう。

記入する際は、退職理由を、以下のように会社都合であることがはっきりわかるように書きましょう。

- 会社の経営上の都合により、◯年◯月◯日をもちまして退職することとなりました。

- 事業縮小に伴う人員整理のため、◯年◯月◯日をもちまして退職することとなりました。

「一身上の都合」と書いてしまうと、自己都合退職とみなされ、失業保険がもらえる時期が遅くなったり、もらえる期間が短くなるリスクがあります。

Q4. 有給休暇をとる時の退職届の書き方は?

退職時に有給消化をする場合も、退職届にその点は書く必要はありません。

退職の手続きと有給の処理は別でされるのが普通で、有給は、いつも通り上司や人事に申請すれば大丈夫です。

普通に退職する場合と同じように、フル消化した後の、正式な退職日を書いた退職届を提出しましょう。

Q5. バイト・パートの退職届の書き方は?

これまで紹介してきた、正社員の退職届と書き方は変わりません。

ただ、バイト・パートの場合は、基本提出不要で、口頭で退職希望を伝えれば退職できるケースがほとんどです。

勤務先に求められた時のみ、退職届は提出しましょう。

5. 退職届の提出以外で、退職前にやるべきこと

退職届の提出以外で、退職前にやるべきことを以下に全てまとめました。

- 上司に退職の意思を伝える

- 引き継ぎ・取引先への挨拶

- 社員証など支給品を返す

5-1. 上司に退職の意思を伝える(退職の1~3ヶ月前)

退職届の提出前に、まずは直属の上司に、口頭で退職の意思を伝えましょう。

事前に「今後のことでお話がしたい」とアポを取っておくといいでしょう。

伝えるべき点は以下3つです。

- 退職の希望日

- 退職理由

- 感謝や謝罪の気持ち

有給を消化したい方は、それも踏まえて、退職希望日は伝えましょう。

退職日が話し合いで確定したら、その日付を入れた退職届を作り、提出しましょう。

理由は「個人的事情」「ポジティブな内容」がおすすめ

退職理由は、以下のような内容にするのがおすすめです。

| 個人的事情 | ・家族の転勤で遠方への引越しが決まった ・身内の介護に専念したい ・健康的な問題で続けるのが難しい |

| ポジティブな内容 | ・どうしてもやりたいこと(仕事、資格取得、起業、留学)があり、チャレンジしたい ・これまでの経験を活かしつつ、新しい環境で自分を試したい ・これまでの経験を活かしつつ、〇〇についてより専門性を高めていきたい |

特に、個人的事情が理由だと、会社側にも納得してもらいやすく、スムーズに話が運びやすいです。

人間関係や給料など、職場への不満が本音な方が多いですが、正直に不満を伝えるのはやめましょう。

「ここを改善するから残ってくれ」のように、相手に引き留めの材料を与えることになり、面倒になりやすいです。

5-2. 引き継ぎ・取引先へのあいさつ(退職の2週間~1ヶ月前)

退職の1ヶ月ほど前から、業務の引き継ぎをしていきます。

有給休暇を消化して辞める方は、最終出勤日の1ヶ月前から引き継ぎを始めましょう。

引き継ぎは、以下の流れで進めるとスムーズです。

- 自分がやっていた業務の洗い出し

- 引き継ぎの必要な業務や後任者の確認

- 後任者に向けて、業務マニュアルを作成

- マニュアルをもとに、対面で引き継ぎ

取引先がある方は、後任者の紹介など、事前に挨拶をしておきましょう。

5-3. 社員証など支給品を返す(退職日までに)

退職日までに、以下のような支給品があれば、返却を行いましょう。

- 健康保険証

- 通勤定期券

- 社員証

- 社用のPC、スマホ

- 制服

- オフィスやロッカーの鍵

- 名刺

- 持ち出し禁止のマニュアル、データなど

逆に受け取るものは?

退職後の公的手続きに必要になるので、以下を受け取っておきましょう。

| 何に使うものか | 必要な人 | |

| 1.雇用保険被保険者証 ※自分で持っている場合もある |

雇用保険の切り替えや失業手当の申請 | 全員 |

| 2.源泉徴収票 | 所得税の手続き(転職先での年末調整や確定申告) | 全員 |

| 3.年金手帳 ※自分で持っている場合もある |

年金の切り替え | 2022年4月以前に20歳になった人 |

| 4.退職証明書 | 転職先から求められた場合に提出 | 転職先で提出を求められている人 |

| 5.健康保険の資格喪失証明書 | 国民健康保険への加入(役所で保険証を作る手続き) | 無職やフリーランスになり、国民健康保険に入る人 |

| 6.離職票 | 失業手当の申請 | 転職先がなく、失業手当をもらいたい人 |

頼まないともらえないこともあるので、必要な書類は、早めに人事の担当者などに発行を頼んでおきましょう。

健康保険や失業保険など、退職後の手続きは、以下の記事で解説しています。

6. 退職でよくあるトラブルと対処法

最後に、退職でよくある以下のトラブルと対処法を解説していきます。

- 引き留めにあって退職できない

- 退職時に有休消化できないと言われた

- 未払いの給料・残業代がある

これらを知っておくと、万が一の場合も落ち着いて対応ができます。

6-1. 引き止めにあって退職できない

退職の意思を伝えると、以下のようなことを言われ、引き留めにあって退職が進まない場合があります。

- 頼りになる存在の君がいないと、会社が成り立たない。

- 退職してもきっと後悔する。うまくいかない。

- 待遇を改善するから考え直して欲しい。

しかし、退職は自由にできることが法律で決まっていて、会社側に無理に引き留める権利はありません。

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

引用:民法「第六百二十七条」

退職の意思が固まっている方は、流されないようにしましょう。

どうしても聞き入れてもらえない場合は、上司のさらに上の人や、法律に詳しい人事や労務の担当にかけ合ってみましょう。

人手不足の会社が多く、辞めることに強く責任を感じる方もいますが、「人員を揃えるのは会社の責任」と割り切りましょう。

欠員が出ることも見越して採用したり、退職者が出にくい職場を作るのは会社の責任で、あなたが背負う必要は全くありません。

強い引き留めにあわないために意識すべきこと

退職を伝える際は、以下を意識しておくと、引き留めにあいにくいです。

| 意識すべきこと | 効果 |

| 理由を引越しや家族の病気など、個人的事情にする | 会社側にはどうしようもなく、「仕方ない」となりやすい |

| 次の仕事の内定が出ていることを伝える | 内定先の事情を理由に、「〇日までには辞めたい」とはっきり言いやすい |

| 就業規則のルール通りに伝える (例:2ヶ月前には退職願を出すルールがあれば、その通り動く) |

規則を理由に引き延ばされることがなくなる |

| 引き継ぎを完璧にできることを伝える | 退職でかける迷惑を最小限にできるアピールになる |

| 退職は、繁忙期をなるべく避ける | 「せめて◯月までは残って」といった引き伸ばしの提案をされにくくなる |

これから伝える方は、これらを意識して進めましょう。

6-2. 退職時に有給消化できないと言われた

有休が残っている方は、退職前に消化して辞めることが一般的ですが、それを認められないケースがあります。

しかし、法律上は会社に退職時の有給休暇を拒否する権利はありません。

会社は社員に対して、「この時期は人が足りないから、有休の日にちを変えて欲しい」といった時期変更の希望は出せます。

しかし、退職前の消化だと変更できる日が他にありません。

よって、会社は要求をそのまま受け入れるしかありません。(「労働基準法 第三十九条」より)

聞き入れてもらえない場合は、上司のさらに上の人や、法律に詳しい労務の担当、加入している人は労働組合にかけ合ってみましょう。

「労働基準監督署への相談も検討している」といったトーンで相談すれば、解決することが多いはずです。

それでも難しいなら、実際に最寄りの労働基準監督署に相談すれば、会社に指導してもらえる場合もあります。

また、会社によっては有休の買取制度があるので、それを利用する方法もあります。

6-3. 未払いの給料・残業代がある

最後の給料が入らないなど、未払いの給料や残業代があるケースもあります。

この場合は、まず、口頭でなくメールで、以下のように雇い主に未払い分の振り込みを頼みましょう。

〇〇株式会社 社長 〇〇 様

私は令和〇年〇月〇日に退職した〇〇〇〇です。

令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日までの賃金、総額〇〇〇〇〇円を、本来の支払日である令和〇年〇月〇日までに支払っていただいていません。

ついては、令和〇年〇月〇日までに、私の銀行口座(〇〇銀行〇〇支店 普通預金〇〇〇〇〇〇)に、上記金額を支払っていただくようお願いいたします。

期日までにお支払いいただけないときは、労働基準監督署に申告いたします。令和〇年〇月〇日 〇〇〇〇

引用:山梨労働局

確かに頼んだ証拠を残すことが重要で、数百円がかかりますが「内容証明郵便」で出すのもおすすめです。

その後、会社からの振り込みがない場合は、以下のような証拠を持って、最寄りの労働基準監督署に相談しましょう。

- 振り込みがないことがわかる通帳

- 給料明細

- 給料のルールが書かれた雇用契約書など

- 送信したメールの記録や、内容証明の控え

会社に対して、法令違反について、指導をしてくれることがあります。(参考:厚生労働省)

未払い賃金は、本来の支払日から、3年間は請求する権利があります。

参考|退職代行で一気に解決する方法も

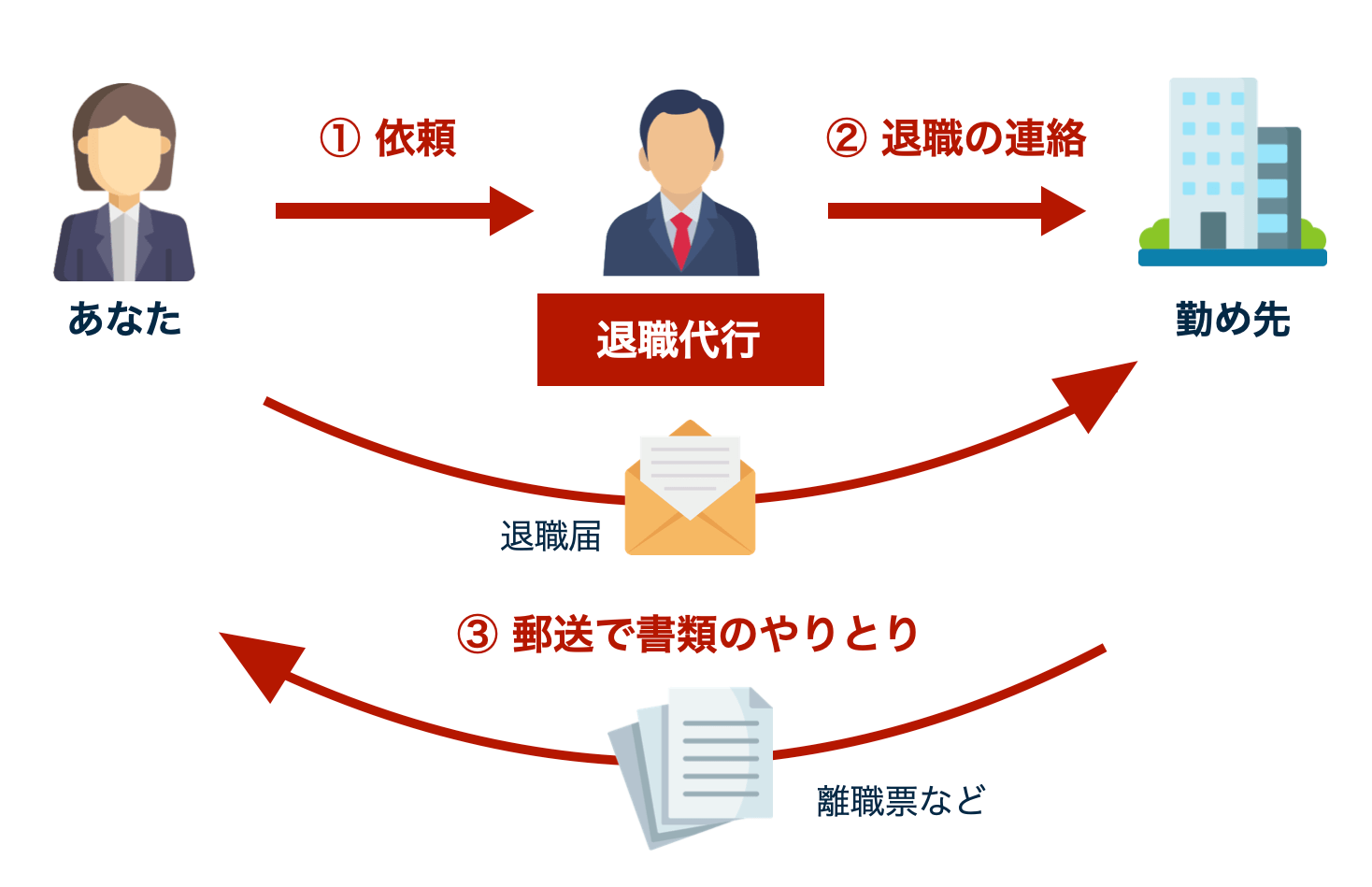

ここまで紹介したトラブルは、退職代行というサービスを使えば、一気に解決することができます。

退職代行とは、2~3万円で退職手続きを代行してくれて、会社と直接のやりとりゼロで退職ができるサービスです。

怖くて退職が言い出せない人も、スムーズに辞められるメリットがあり、近年急速に利用者が増えています。

退職希望を代わりに伝えるのがメインですが、業者によっては以下にも対応していて、全て丸投げすることができます。

- 退職時の有給休暇の申請

- 残業代や未払い賃金の請求

退職が言い出せなかったり、トラブルに自力で対処する自信がない方は、退職代行の利用も検討しましょう。

退職代行のおすすめ

20以上のサービスを比較しましたが、要望別に以下がおすすめです。

- とにかくすぐ辞めたい・できれば有休も使って辞めたい

→「退職代行トリケシ」 - 未払い賃金の請求もしてほしい

→「フォーゲル綜合法律事務所」

退職代行サービスは、大きく以下の2パターンに分けられます。

| 料金 | できること | |

| ①労働組合や民間企業が運営 | 20,000~30,000円 | 退職手続きの代行、有休の申請 |

| ②弁護士が運営 | 30,000~60,000円 | 上記に加えて、未払い賃金の請求、万が一の損害賠償請求の対応まで |

とにかく退職したいだけ、できれば有給も消化して辞めたいという方は、一つ目の安いタイプで十分です。

ただし、未払い賃金の請求まではできないので、希望する方は、弁護士運営のサービスを使う必要があります。

サービスごとに違うのは、「料金」「退職できなかった場合の返金保証があるか」「実績」で、以下はいずれの面でも優れています。

| 料金 | 返金保証 | 実績 | |

| 退職代行トリケシ (労働組合が運営) |

19,800円 業界内でも安い! |

あり | 4万人以上 |

| フォーゲル綜合法律事務所 (弁護士が運営) |

55,000円 よくある成功報酬などの追加料金なし! |

あり | 2万人以上 |

退職代行は近年急速に普及してきたサービスで、参入する会社も右肩上がりで増えています。

中には法律を理解していなかったり、退職に失敗しても返金しないなど、いい加減な業者も多いので注意しましょう。

上記のように、実際に多くの退職を成功させていて、返金保証もある大手のサービスを使っておきましょう。

退職代行については「退職代行とは?サービスの仕組みから注意点まで利用前に知るべき全知識」でさらに詳しく解説しています。

まとめ

退職届の書き方について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか?

これから作る方は、会社のフォーマットがあればそれを使い、ない場合は「退職届テンプレート Word版」をご活用ください。

あなたがスムーズに、もれなく退職手続きを終えられることを心より祈っております。

まだ転職先が決まらない人へ

退職にあたり、転職先が決まらない方には、転職エージェントの利用をおすすめします。

転職エージェントは、担当がついて、以下を全て行ってくれる無料の転職サービスです。

- 転職相談

- 求人の紹介

- 書類や面接の選考対策

- 企業とのやり取りの代行

- 退職手続きのサポート

大手エージェントは企業との強いパイプがあり、表には出回らない、有名企業の急ぎの採用案件も多数持っていて、登録から1~2週間で内定が決まる場合もあります。

中でもおすすめは以下の大手6社で、サポート対象になる方の現在の年収別におすすめ度をまとめました。

おすすめ度各社の特徴

| ・ おすすめ エージェント |

~500万円 | 500~ 700万円 |

700~ 900万円 |

900万円~ |

| ・ doda |

◎ | ◎ | ◎ | ◯ |

| ・ マイナビ転職AGENT |

◎ | ◎ | ◯ | △ |

| ・ type転職エージェント |

◎ | ◎ | ◯ | △ |

| ・ パソナキャリア |

△ | ◯ | ◎ | ◎ |

| ・ LHH転職エージェント |

△ | ◯ | ◯ | ◎ |

| ・ JACリクルートメント |

× | △ | ◎ | ◎ |

| ・ おすすめ エージェント |

|

| ・ doda |

求人数やサポート実績は国内トップクラスで、大手優良企業の求人が集中している |

| ・ マイナビ転職AGENT |

新卒領域では最大手なのもあり、20~30代の若手のサポートに特に強い |

| ・ type転職エージェント |

ITエンジニア、営業職、女性のサポートに強く、主に一都三県が対象 |

| ・ パソナキャリア |

半数以上の求人が年収800万以上で、管理部門や女性の管理職の転職に強い |

| ・ LHH転職エージェント |

世界60の国と地域でサービス提供実績のある企業が運営元で、外資系の転職に強い |

| ・ JACリクルートメント |

ハイクラスの転職で真っ先に名前が上がる老舗で、年収700万円以上は登録必須 |

いずれも20年以上の実績があり、国内の大手優良企業の案件はこの6社に集中していて、ここから選べば間違いありません。

優良なエージェントでも、担当者に当たり外れがあるので、念の為3つは利用しておきましょう。