仕事辞めたいけど次がない!不安な人が知るべき全事実と対処法

「すぐにでも辞めたいけど、転職できる自信がない」「決めずに辞めるのは危ない?」など、仕事を辞めたいけど次がないと悩んでいませんか?

退職後に転職を決める方も多く、失業保険をもらう方法もあり、次がない状態でも仕事を辞めることは可能です。

しかし、いつまでも次が決まらなかったり、金銭面で後悔する方もいて、辞めるタイミングには注意が必要です。

このページでは、キャリアコンサルタントとして、1,000人以上の転職・退職相談にのってきた筆者が、辞めたいけど次がないと悩む方が知るべき全情報を、以下の流れで解説していきます。

- 「仕事辞めたいけど次がない」という人はたくさんいる

- 次がない状態で辞めていい?迷った時の判断基準

- そもそも「次がない」は本当?仕事を辞めたい人が知るべき事実

- 次を決めるために、仕事を辞めたい人がすべきこと

- 次がない状態で仕事を辞める時の注意点

- すぐには辞められない人へ|仕事と楽に向き合う10つのコツ

このページを読めば、仕事を辞めたいけど次がない時はどうすべきか、自分は辞めるべきかがわかり、今後どう動くべきかが明確になるでしょう。

著者:I.J(現役転職エージェント)

1.「仕事辞めたいけど次がない」という人はたくさんいる

次がないのい辞めていいのか、と悩む方も多いですが、特別なことではありません。

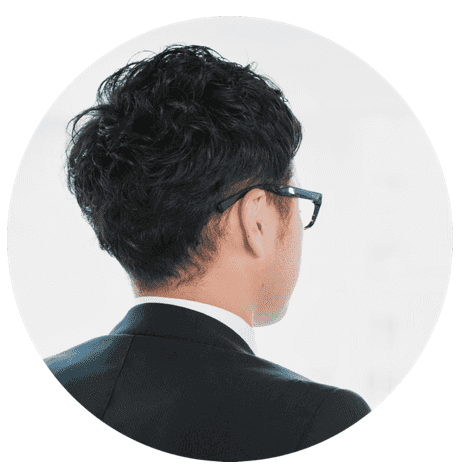

「リクルートの調査」によると、どの年代でも約4割の人は、退職後に転職先を決めています。

次がない状態で、退職に踏み切る人がかなりいることがわかります。

1-1. 辞めても、結局なんとかなる人がほとんど

辞めても次がないと悩む方も多いですが、いざ転職活動をしてみると、あっさり決まる方も多いです。

「厚生労働省の調査」によると、6ヶ月以上の期間が空く人は全体の1割程度で、8割の方は4ヶ月以内に転職できています。

また、近年は、あらゆる業界で人手不足が深刻で、採用に積極的な企業が増えています。

働きたくても仕事に就けない人の割合(完全失業率)は、直近10年で下がり続けていて、近年は2%台で推移しています。

引用:NHK

ほとんどの方が、探せば仕事に就ける時代で、結局辞めてもなんとかなる方が多いです。

1-2. 半年以内のブランクなら、大したダメージにはならない

転職活動には3~6ヶ月かかることも多いため、半年以内のブランクなら、採用側が気に求めず、理由すら聞かれないケースも多いです。

また、採用側はブランクそのものよりも、その理由を重視します。

もし長いブランクがあっても、以下のように、「ただ怠けていたわけではない」と伝わる、納得のいく説明ができれば問題ありません。

- 資格取得やスキルアップの勉強をしていた

- 介護や育児など、家庭のサポートをしていた

- 短期バイトやボランティアなど、普段できない経験に費やしていた

1-3. 次がない人を支える給付金もある

仕事を辞めて次がない人は収入が最も不安ですが、以下のように、こうした方向けの給付金もあります。

| 主な対象 | 申請先 | もらえるお金 | |

| 失業保険 | 雇用保険に入って直近2年で1年以上働いていた人 | ハローワーク | 前職の給料の5~8割を3~5ヶ月間もらえることが多い |

| 職業訓練受講給付金 | 失業保険の対象外で、ハローワークで職業訓練に通う人 | ハローワーク | 月10万円と訓練に通う交通費を3~6ヶ月 |

| 傷病手当金 | うつなど、病気で働けないと医師の診断を受けた人 | 健康保険組合 | もらっていた給与の3分の2を最長1年6ヶ月 |

これらに頼れば、最悪決まらない場合も、無収入になることは避けられます。

2. 次がない状態で辞めていい?迷った時の判断基準

ただし、誰でも次がない状況で辞めていいわけではなく、辞めると後悔するケースもあります。

自分はどうなのか、迷う方向けに、辞めるべきかの判断基準を解説していきます。

2-1. 次がない状態でも辞めていい2つのケース

以下に当てはまる方は、次がない状態でも辞めてもいいでしょう。

- 忙しすぎて、働きながらの転職活動ができない

- 心身に不調が出ている

①忙しすぎて、働きながらの転職活動ができない

毎日遅くまで残業があったり、転職活動に時間を割けないほど現職が忙しい方は、次がなくても辞めてもいいでしょう。

辞める前に次を決めて、金銭的にも余裕を持って転職するのが望ましいですが、物理的にそれができない状況なら仕方ないです。

すぐ決まらずにブランクができた場合も、多忙で準備ができず、先に辞めざるをえなかった点を説明できれば、企業側も納得し、特別不利にはならないはずです。

②心身に不調が出ている

以下のように、心身に不調のサインが出ている方は、次がなくても、辞めることを検討すべきです。

| うつ病の症状の例 |

| ・疲れているのに眠れず、日中もぼんやりして集中できない ・趣味など、これまで楽しかったことが楽しめなくなった ・食欲が激減・もしくは激増して、短期間で体重が大きく変動 ・遅刻や早退、欠勤が増えた ・口数が減り、マイナスな発言が増えた ・頭が回らず、今までできていたことが、出来なくなった ・病気でないのに、頭痛やめまい、微熱、吐き気、下痢や便秘などの症状が続く ・イライラして落ち着きがなく、ずっと不安 |

参考:厚労省HP「こころの耳」

こうしたサインには、早めに対処しないと、さらに悪化して1年以上の長期の休みを取らざるを得なくなるケースもあります。

心身のSOSは素直に受け入れ、失業保険や休職の制度を使うなりして、休むことを優先しましょう。

状態が悪い方は判断力が鈍り、いきなり転職活動をしても失敗しやすいので、まずは休んで、体調を良くすることを目指しましょう。

また、自分現在の疲労度やストレスのレベルは、厚生労働省の以下のページでも診断できます。

これらで高い疲労やストレスが確認できた方も、環境を変えることを考えましょう。

2-2. すぐに辞めない方がいい4つのケース

逆に、以下に当てはまる方には、すぐには辞めないほうがいいでしょう。

- 一時的な悩みが理由になっている

- 社内で異動すればマシになりそう

- 今動くと、転職で不利になる

- 辞めた後のお金の目処が立たない

①一時的な悩みが理由になっている

以下のように、一時的な悩みが理由になっている場合は、すぐに辞める事はおすすめしません。

- 新しい現場に慣れずに、ついていくのが大変

- 忙しい時期で、業務量が増えている

- 普段しないようなミスをしてしまい、落ち込んでいる

- 大きい仕事を引き受けて、プレッシャーを感じている

- 家庭など私生活の問題で、仕事のストレスにも影響している

しんどい時期は、「すぐ楽になりたい」と辞めることを考えがちですが、本当に辞めるほどの悩みかは、冷静に考えるべきです。

慣れや、時間の問題で解決できそうな悩みで辞めると、「もう少し我慢すればよかった」と後悔しやすいです。

転職は大きなエネルギーを使いますし、職歴が多いと経歴的にも不利なので、まずは休暇などでリフレッシュを挟みつつ、乗り越える努力をしてみましょう。

②社内で異動すればマシになりそう

悩みの原因が、特定の上司や部署によるもので、異動で解決できそうな場合は、辞める前に異動希望を出しましょう。

残って解決したほうが、これまで作った社内の評価や人脈を無駄にせずに済みますし、給料面でもマイナスが少ないです。

新しい環境に行くのはストレスかもしれませんが、1から新しい会社に行くより負担は少なくなるはずです。

③今動くと、転職で不利になる

以下のように、今辞めると転職活動で不利になる経歴の方も、すぐに辞める事はおすすめしません。

- 入社して1年も経っていない

- 前職も早く辞めていて、短期離職が続く

直ぐに転職活動しても、「忍耐力が低く、すぐ辞めるのでは?」と警戒され、不利になりやすいです。

少なくとも1年、できれば3年は続けたほうが次の転職では有利になり、希望通りの職場にも行きやすくなります。

心身が限界といった仕方ない場合を除いて、なるべく今の職場に残る努力をしましょう。

④辞めた後のお金の目処が立たない

退職後の、お金の目処が立たない方も、すぐに辞めるべきではありません。

例えば、以下のようなケースです。

- 失業保険の対象外(過去2年でフルタイムで働いた期間が1年未満)

- 失業保険の支給までの1~2ヶ月を無収入でやっていく貯金がない

金銭的に余裕がないと、焦って条件の悪い職場に飛びついてしまったり、負のループになりやすいです。

辞める前に内定を決めるのが一番いいですが、難しい場合は、以下のような方法で、お金の目処はつけておきましょう。

- 失業保険の対象になる期間までは働く(1年以上働けばクリア)

- ボーナスの支給時期までは耐える

- スキマバイトなど、他の収入源を作っておく

- 家族や実家を頼る約束を取り付ける

3. そもそも「次がない」は本当?仕事を辞めたい人が知るべき事実

私はこれまで、転職エージェントとして、多くの「辞めたいけど次がない」と悩む方の相談にのってきました。

その中で、悩む方の気持ちを前向きにするために、まずお伝えしてきたのが以下です。

- 今は、年齢関係なく転職しやすい売り手市場

- 未経験からのチャレンジもしやすい時代

- どの年代でも、約7割は年収を下げずに転職できている

- 「次がない」と思い込む人の多くは情報不足!

「次がない」は多くの場合思い違いで、必要以上にネガティブになっている方が多いのが現実です。

3-1. 今は、年齢関係なく転職しやすい”売り手市場”

冒頭でもお伝えした通り、近年は人手不足で採用に積極的な職場が多く、探せば仕事は見つかる時代です。

年齢だけで歓迎されることも多い20代の若手はもちろん、それ以上の世代も転職がしやすい状況です。

以前までは35歳を超えると転職は難しいと言われてきましたが、今は違います。

「一社で定年まで」という価値観が変わり、年齢を問わず採用する人手不足の企業が多いことから、40代以上の転職も増えています。

以下のように、大手転職エージェントでは、ここ数年で中高年の転職成功者が大きく増えています。

- doda:45~60歳の転職決定者が5年(2019~2023年)で2倍に増加

- リクルートエージェント:40代・50代の転職者が10年(2014~2024年)で6倍に増加

参考

・doda:ミドルシニアの転職実態レポート

・株式会社リクルート:ミドル世代の転職は10年で約6倍へ 経験の棚卸しは10年以上さかのぼることが重要

3-2. 未経験からのチャレンジもしやすい時代

今の仕事が嫌で辞めたいけれど、「いまさら新しい仕事は無理だろう」と不安に思う方もいます。

しかし、最近は未経験の転職もしやすい状況で、以前は経験者しか採らなかった企業も、人手不足で経験がなくても採用する動きが加速しています。

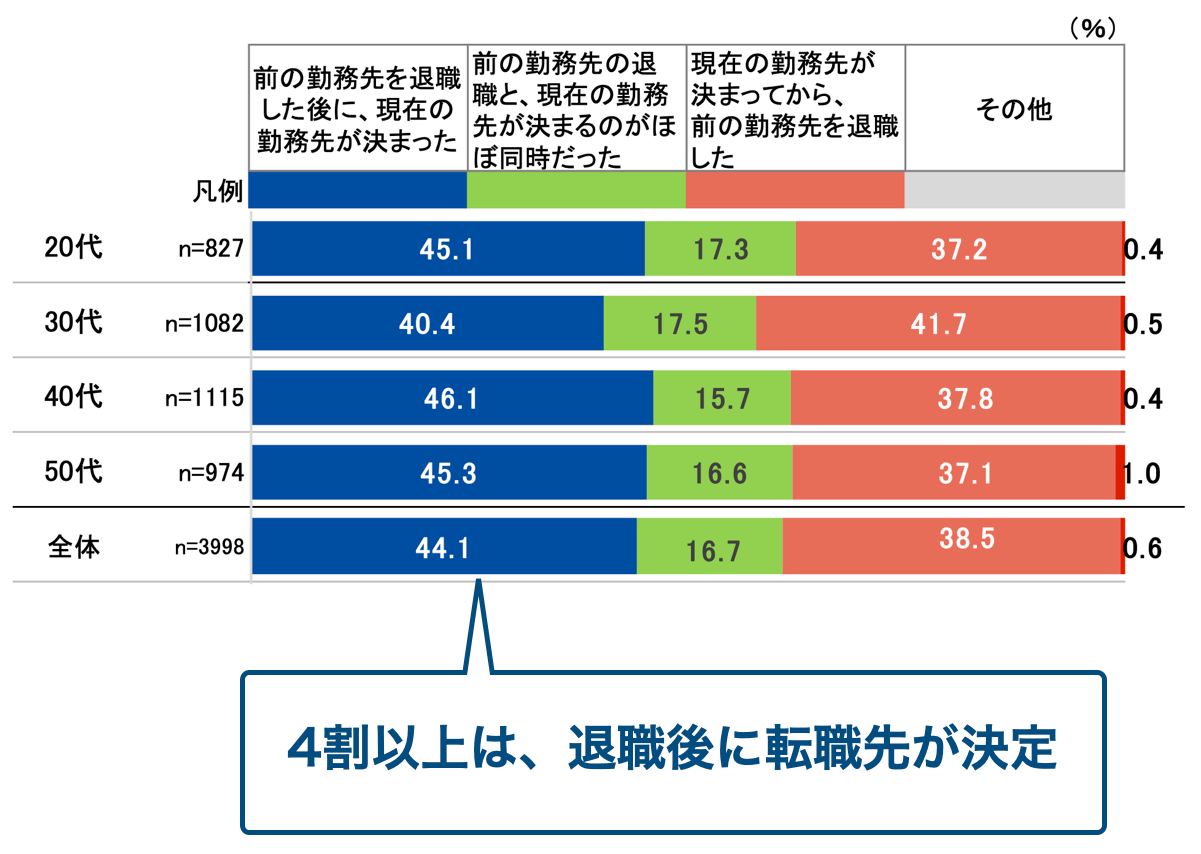

実際に、「リクルートエージェント」を使った人の約4割は、業界・職種ともに未経験の転職をしています。

引用:リクルート

以前まで未経験の転職ができるのは20代までという常識がありました。

しかし、上記の通り、最近は30代や40代以上の中高年でも、約3割が完全未経験の転職に成功しています。

3-3. どの年代でも、約7割は年収を下げずに転職できている

ローンがあったり、「年収が下がるのは困る」という思いから、次がないと悩む方もいますが、実際はほとんどの方が下げずに転職が可能です。

厚生労働省の調査によると、転職した人の約7割は、年代を問わず、年収を下げずに転職ができています。

| 年齢 | 転職で収入アップ、もしくは維持できた人の割合 |

| 20~24歳 | 82% |

| 25~29歳 | 69.4% |

| 30~34歳 | 75.2% |

| 35~39歳 | 73.5% |

| 40~44歳 | 69.6% |

| 45~49歳 | 73.3% |

| 50~54歳 | 70.4% |

| 55~59歳 | 61% |

データ引用元「厚生労働省 令和6年雇用動向調査」

人手不足で人材の取り合いになっていて、採用時の待遇を上げる企業も増えています。

年収アップにこだわるなら、転職エージェントは必須

年収アップの成功率が上がるので、こだわる方は、転職エージェントへの相談は必ずしておきましょう。

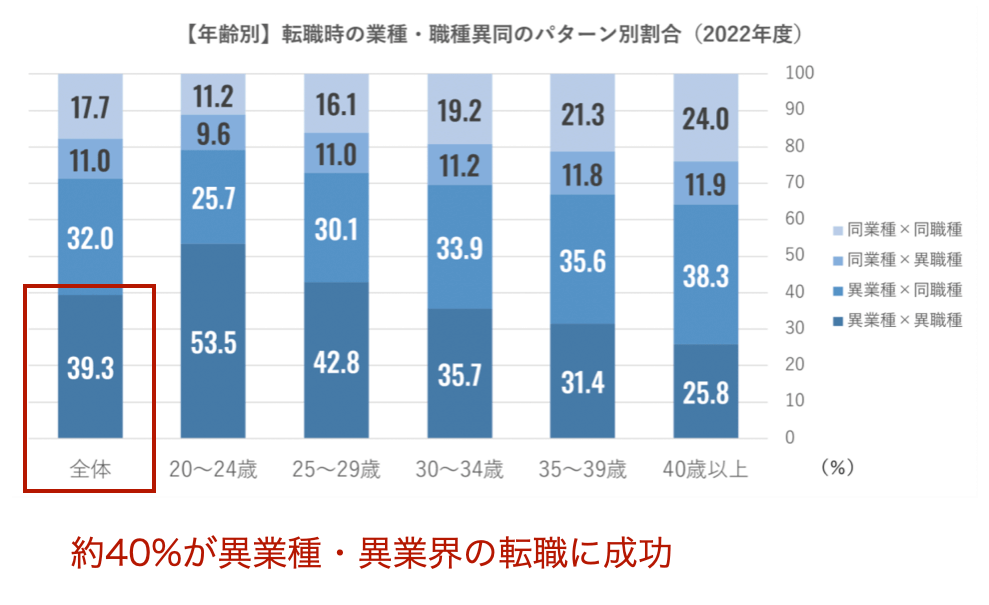

転職エージェントは、転職相談から求人紹介、選考対策、企業とのやりとりまでフルサポートしてくれる完全無料のサービスです。

幅広い業界・職種の中から、プロがあなたの経験スキルを活かせる求人を紹介してくれます。

自分だけで探すのに比べてマッチした求人に出会いやすく、非公開の待遇のいい求人もあり、年収アップにも繋がりやすいです。

「doda」では、4月時点の登録者が、直近15年(2011年~2025年)で7倍に増えていて、近年使う人も増えています。

3-4. 「次がない」と思い込む人の多くは情報不足!

「年齢的に無理」「未経験は無理」のように、あらゆる理由で次がないという方がいます。

しかし、これまで紹介したデータを踏まえると、ほとんどは思い違いで、情報不足なだけです。

悩む前に、まずは自分に実際どれだけの市場価値があるかを調べるべきで、以下の方法が手っ取り早くおすすめです。

転職エージェントに相談すれば、あなたの職歴・希望を聞いた上で、どんな会社なら可能性があるかを教えてもらえます。

スカウトサービスは、経歴を登録すると、会社から直接オファーが来て、自分のリアルな市場価値が確認できます。

どちらも無料で、すぐの転職希望がなくても全く問題はないので、気になる方は試してみましょう。

(参考)転職での思わぬ年収アップ成功例

以下は、私が過去に転職エージェントとしてサポートして、年収アップに成功した方の転職事例です。

| 前職 | 転職先 |

| 飲食店の店長候補(年収350万円) | 食品メーカーの法人営業(年収430万円) 評価された点:接客や、業者との仕入れ交渉、原価管理の経験 |

| コールセンター(年収400万円) | SaaS企業のカスタマーサクセス(年収450万円) 評価された点:顧客と信頼関係を築く力 |

| 学習塾の講師(年収350万円) | IT企業の教育系サービスの営業(年収450万円) 評価された点:教育現場での経験や、保護者への提案力 |

| 病院の臨床検査技師(年収600万円) | 医療機器メーカーの営業企画(年収700万円) 評価された点:医療機器の利用者視点を持っていること |

| 出版社の編集者(年収520万円) | ITベンチャーの広報(年収600万円) 評価された点:わかりやすくまとめて発信する力が、広報のプレスリリースやメディア対応に活かせる |

いずれの方も、最初は次がないと悩んでいましたが、畑違いの業界・職種で経験が評価され、転職に成功しました。

想定外のマッチングでキャリアアップを実現する方もいるので、自信がない人も一度は相談しておきましょう。

4. 次を決めるために、仕事を辞めたい人がすべきこと

今の仕事を辞めるために、次を決めたい人がまずすべきことを、以下に全てまとめました。

- 結局何が嫌で辞めたいのか整理する

- まずは、辞めずに解決する方法を探る

- 誰かに辞めたい思いを相談してみる

- 転職に向けた準備を始める

どれも簡単にできるので、現時点では辞めるか迷っている方も、念の為進めておきましょう。

やること1. 結局何が嫌で辞めたいのか整理する

上司が苦手・給料が低いなど、結局何が嫌で辞めたいのかを、一度全て書き出してみましょう。

人はぼんやりした不安にストレスを感じるもので、一度明確にしてみることで、気持ちが整理されて楽になります。

次に、以下のように書き出した不満を一つ一つ、残って解決できるか、できないかチェックしていきましょう。

- 課長に毎日成績について小言を言われるのがしんどい

→成績を上げたり、別の営業部に行けば解決するかも - 給料が仕事のきつさに見合っていない

→基本給の低さ、昇給の難しさは頑張っても同じで、変えようがない

そうすることで、本当に辞めるべきかを整理することもできます。

不満の種は、なるべく細かく分解していくのがおすすめです。

例えば、「営業の仕事が嫌」という方は、具体的に仕事のどこが嫌なのか、好きな部分はないかまで、細かく書いてみましょう。

| 営業が嫌な理由 | ・ノルマ達成のため、数字に追われ続けるのが苦しい ・飛び込み営業など断られる場面が多く、精神的に疲れる |

| 営業の好きな部分 | ・既存顧客と信頼関係を築けたときにやりがいを感じる ・自分の提案で契約が取れた瞬間の達成感が大きい 「ルート営業」「既存顧客中心の営業」であれば、もっと気楽に働けるかも! |

そうすることで、「営業自体というより、今のスタイルの営業が向いていないだけ」のように、次の職場を探す軸を見つけることもできます。

やること2. まずは、辞めずに解決する方法を探る

辞めたい理由を整理したら、それぞれ、まず辞めずに解決する方法はないかを考えましょう。

転職がしやすい時代とはいえ、すぐ決まる保証がないのも事実で、辞めずに解決するに越したことはないからです。

まだ在籍が短かったり、直近で転職を繰り返している人は、辞めると転職でも不利になりやすいので、特に注意が必要です。

以下のように、まずは、残って不満を解消する方法はないか、一度は考えましょう。

- 社内で部署の異動や担当業務の変更を相談する

- 長めの休暇をとってリフレッシュしてみる

- 最低限しか頑張らないスタイルに変えるなど、仕事への向き合い方を変える

やること3. 誰かに辞めたい思いを相談してみる

辞めたい気持ちを一人で抱え込んでいると、余計つらく感じるはずです。

話すだけで楽になることも多いので、まずは気心の知れた同僚・友人・家族に辞めたい思いを話してみましょう。

自分では思いつかないアドバイスがもらえたり、話す中で自分の不満が整理されて、次のステップに進みやすくもなります。

ただし、同じチームの上司や同僚への相談は控えましょう。

理由は以下二つです。

- 「自分の負担が増える」と感じて引き止められたり、フラットに相談できない

- 変に気を使われたり、会社に居づらくなることもある

やること4. 転職に向けた準備を始める

退職後にすぐ転職を考えている方は、以下の準備をまず始めましょう。

- 転職先の希望条件を整理(職種・業界・勤務地・働き方など)

- 決めた条件をもとに、転職エージェントに登録して相談

「初めての転職で何もわからない」という方はまず転職エージェントに登録し、担当にゼロから今後の動きについて相談することから始めても構いません。

転職活動は、始めてから決まるまで1ヶ月以上はかかる方が多いので、すぐ辞めたい方は、早めに登録しておきましょう。

転職エージェントの注意点

転職エージェントは、業者ごとに、紹介できる求人の量や質、選考に向けたサポート力は大きく差がつきます。

新しかったり、小さい業者は選べる求人が少なく、経験が少ない分、企業ごとの対策にも弱いケースが多いです。

相談をするなら、多くの人に選ばれている、以下のような大手がおすすめです。

- doda:全ての人におすすめ

- マイナビ転職AGENT:20~30代に特におすすめ

- JACリクルートメント:年収600万円以上の方向け

いずれも大手・優良企業と強いパイプを持ち、企業ごとの面接データも知り尽くしていて、非常に頼りになります。

あらゆる業界・職種の転職に強いので、迷ったらこれらを選んでおきましょう。

エージェントでも決まらない場合は?

一部ですが、転職エージェントを使っても決まらなかったり、内定が難しいと判断され、サポートを断られる人もいます。

こうした方は、以下で求人を探して応募していきましょう。

- 「リクナビNEXT」のような求人サイト:自分で求人を探して応募する

- ハローワーク:公共の職業紹介サービス

未経験歓迎や、年齢・学歴不問の求人が多い傾向で、エージェントで決まらなかった人にもチャンスがあります。

大手・優良企業の求人も多く、自分でたくさんの求人から探す手間もかからないので、まずは転職エージェントの利用がおすすめです。

しかし、万が一使っても決まらない場合は、これらを使いましょう。

(参考)辞めたいと言えない場合はどうしたらいい?

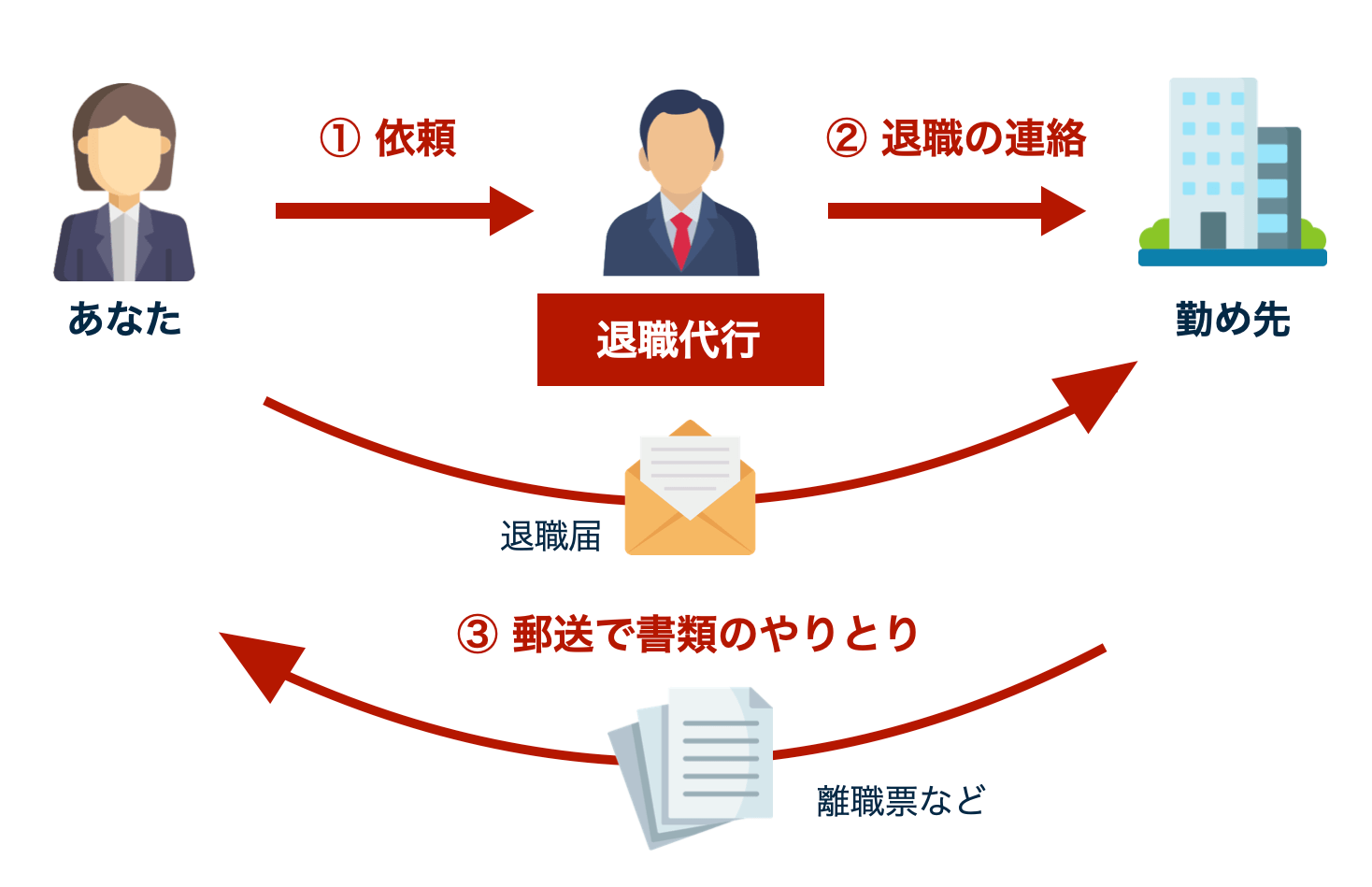

会社に「辞めたい」と伝える勇気がどうしても出ない方は、最終手段として、退職代行を使うこともできます。

退職代行とは、2~3万円で退職手続きを代行してくれて、会社と直接のやりとりゼロで退職ができるサービスです。

怖くて退職が言い出せない人も、スムーズに辞められるメリットがあり、近年急速に利用者が増えています。

退職希望を代わりに伝えるのがメインですが、業者によっては以下にも対応していて、全て丸投げすることができます。

- 退職時の有給休暇の申請

- 残業代や未払い賃金の請求

退職が言い出せなかったり、引き止めに自分で対処する自信がない方は、退職代行の利用も検討しましょう。

20以上のサービスを比較しましたが、使うならあなたの状況別に以下がおすすめです。

| 正社員におすすめ | 退職代行トリケシ 反論されても交渉してくれて安心!労働組合運営のおすすめNo.1 |

| パート・アルバイトにおすすめ | やめたらええねん パート・アルバイトだと、料金が安い |

| 未払い賃金の請求までしたい人向け | フォーゲル綜合法律事務所 弁護士運営の中でも、トップクラスの実績 |

サービス詳細や、これらがおすすめの理由は、「退職代行とは?サービスの仕組みから注意点まで利用前に知るべき全知識」でさらに詳しく解説しています。

5. 次がない状態で仕事を辞める時の注意点

すぐに転職する場合と違い、次がない状態で転職する際は、公的手続きを自分でやる必要があります。

その中で、特に間違える人が多いので、以下の点には注意しましょう。

- 失業保険はすぐにはもらえない

- 健康保険・年金は自分で切り替えが必要

- 税金は自分で支払いが必要になる

注意点1. 失業保険はすぐにはもらえない

退職後に以下に当てはまる方は、失業保険の申請ができます。

- 失業状態(就職の意思はあるが、職が決まらない)

- 過去2年間で、12ヶ月以上雇用保険に入って働いていた

ただし、自分から会社を辞める”自己都合退職”の場合、支給までは約2ヶ月かかるので注意しましょう。

倒産やリストラなどの会社都合だと早くもらえますが、自己都合だと、1ヶ月の給付制限があり、もらえるまで時間がかかります。

申請予定の方は、支給までの期間を過ごせる貯金は最低限用意するなど、準備はしておきましょう。

注意点2. 健康保険・年金は自分で切り替えが必要

直ぐに転職する場合と違い、次がない状態で辞める方は、以下の切り替え手続きが必要です。

- 健康保険:以下のどれかを選んで切り替え

1. 任意継続に加入(退職した会社の保険証を最大2年まで使える)

2. 国民健康保険に加入(住所地の役所で保険証をもらう)

3. 家族の扶養に入る(家族が働く会社の保険証をもらう) - 年金:会社の厚生年金から、役所で国民年金に切り替え

忘れると、病院代が3倍になったり、将来もらえる年金が減るリスクがあるので、注意しましょう。

健康保険は3つから選べて、それぞれ保険料が変わりますが、以下を基準に選ぶと、安くなりやすいです。

| 退職後の健康保険 | 保険料が安くなることが多い |

| 任意継続 | ・直近の年収が400万円以上 ・退職後に年収が上がる ・配偶者や子供など、同じ保険証を使う扶養家族がいる |

| 国民健康保険 | ・直近の年収が300万円前後 ・退職後に年収が下がる |

| 家族の扶養に入る | ・退職後の見込み年収が130万円以下 ・年収が、働いている家族(配偶者や親)の半分以下 |

注意点3. 税金は自分で支払いが必要になる

退職すると、給与から住民税の天引きができなくなり、自分で支払いが必要になります。

支払いをしなかったり、未納になると、ペナルティで税金を多く取られることもあるので注意しましょう。

退職後の住民税の支払いは、退職時期によって以下の通りとなります。

- 1~5月に退職:5月分までは最後の給与から一気に天引き。6月分から、役所から届く納付書で自分で支払い。

- 6~12月に退職:退職後まもなく、役所から納付書が届くので、自分で支払い。

請求が来ても対応できるように、自分の一月あたりの住民税は、給与明細などで確認しておきましょう。

退職後の健康保険や年金、税金の手続きは、以下の記事で手順を全て解説しています。

6. すぐには辞められない人へ|仕事と楽に向き合う10のコツ

転職先を決めるのに時間がかかったり、家庭や金銭的な事情で、すぐには今の仕事を辞められない方もいるでしょう。

こうした方に向けて、つらい仕事を楽にするための、以下のコツを紹介していきます。

- 適度に手を抜いていく

- 全て自分のせいと思うのをやめる

- 人の目を気にしすぎない

- 自分を褒める習慣をつける

- 頑張るのをやめ、最低限しか働かないスタイルに変える

- 一部の人には嫌われる勇気を持つ

- 他人を頼る習慣をつける

- 社内の人とは、付かず離れずの距離を保つ

- 上司の機嫌に左右されない、仕事の実力をつける

- 「ゼロか100か」の思考をやめる

私が自分自身で試したり、過去に相談者の方にお伝えして、為になったと感想をもらったものを厳選しています。

一つでも、できそうなものがあれば試してみてください。

6-1. 適度に手を抜いていく

真面目な方は、仕事は常に100%でやらないといけないと思い込み、自分を追い詰めてしまいがちです。

気を張りすぎると、心身に限界が来て、長期の休みを取らざるを得ないケースもあり、注意が必要です。

こうした方は、以下のように、適度に手を抜いていく習慣をつけてみてください。

- 重要でない資料は6割くらいの出来で仕上げる

- 仕事中に関係ない雑談をする

- デスクで仕事と関係ないSNSを見たり、ぼーっとする時間を作る

仕事の効率を上げたり、継続的に成果を上げていくのにはむしろ必要で、手を抜くのは仕事の一つとも言えます。

社内でも仕事ができる人は、このスキルが高く、大事な時だけ集中し、その他は上手に手を抜いているものです。

6-2. 全て自分のせいと思うのをやめる

真面目で仕事ができる方ほど、ミスなど、悪いことを全て自分のせいと感じて悩んでしまいがちです。

このクセがある方は、悪いことが起きた時に、「本当に全て自分のせい?」と冷静に考えるようにしましょう。

以下のように、うまくいかないことも、実は自分以外が悪いケースはたくさんあるはずです。

- 納期が遅れる(そもそも最初の上司の設定がおかしい)

- クレームの発生(教育せずに現場に放り出す、会社の体制の問題)

問題が起きても、「この部分は自分のせいではない」と適度に周りのせいにしていくことで、気持ちが軽くなります。

責任を切り分けることで、本当に自分が対処すべき問題にも集中できて、いい結果にもつながるはずです。

6-3. 人の目を気にしすぎない

「ミスをしたらダメ人間と思われる」「あの発言は恥をかいた」など、常に周りの目を気にして疲れてしまう方がいます。

しかし、実際は自分が思うほど、他人はあなたのことを気にしていないのものです。

あなた自信が、職場の他人のミスや発言にどれほど関心があるかを思い返すと、自意識過剰だったことに気づくはずです。

これは、他人からの注目を過大評価する現象で、心理学で「スポットライト効果」と呼ばれています。

仕事でミスをしたり、発言を間違えても、周囲の人はすぐに忘れてしまうので、もっと気楽に働いてみましょう。

6-4. 自分を褒める習慣をつける

ミスをしたり、怒られた時に、マイナスな感情を引きずってしまう方は、自分を褒める習慣をつけてみましょう。

以下のような、小さなことでもいいので、「よくやった」と自分を褒めていくイメージです。

- 朝起きて、つらいのに会社に行けた

- プロジェクトを少しでも前に進められた

- 会議で一つ意見を言えた

人は、ポジティブな意見を鵜呑みにしやすいことが、心理学の実験でわかっていて、「バーナム効果」と呼ばれています。

性格診断や占いで、ポジティブな内容だと、多くを当たっていると感じてしまう方は多いのではないでしょうか?

うまくいかない時も、「十分自分は頑張っているし、着実に前に進んでいる」とポジティブに自分を肯定しましょう。

自然と気持ちが前向きになり、いい結果が出せるようにもなるはずです。

6-5. 頑張るのをやめ、最低限しか働かないスタイルに変える

成績や他人の評価を追い求めることに疲れた方は、以下のようなスタイルに切り替えてみるのもおすすめです。

- 指摘されない最低ラインの仕事だけこなす

- 高い成果を追い求めたり、昇進を目指したりしない

- 仕事よりも、プライベートの充実に重きを置く

こうした働き方は、「静かな退職」と呼ばれ、近年幅広い世代に広がっています。(参考:正社員の静かな退職に関する調査2025年)

切り替えることで、家族との時間が増えたり、精神的に仕事に振り回されることが減るメリットがあります。

今の仕事にモチベーションはないけれど、転職の意欲もないという方には、このスタイルが合っています。

6-6. 一部の人には嫌われる勇気を持つ

職場で嫌われることを恐れて、八方美人で全員に合わせようと頑張って疲れてしまう方がいます。

人間関係には、「2:6:2の法則」というものがあり、一部合わない人がいるのは当然とされています。

- 2割:あなたに好意的な人

- 6割:中立的で、どちらでもない人

- 2割:あなたが嫌い、合わないと感じる人

例えば、意見をはっきり言うと「明確で頼もしい」と感じる人もいれば、「でしゃばり」と感じる人もいて、受け取り方は様々です。

一部の反感を恐れていては、何も言えませんし、気を遣って疲れてしまいます。

どうあがいても一部に嫌われるのは仕方ないと諦め、言いたいことを言い、自分らしく振る舞った方が楽に働けます。

6-7. 他人を頼る習慣をつける

仕事でストレスを溜めがちな人には、強い責任感や、他人への迷惑を気にして、仕事を全て自分で抱え込もうとする方が多いです。

こんな方は、「この部分だけお願いできますか?」のように、職場の同僚を少しずつ頼っていく習慣をつけてみてください。

意外にも、多くの人は頼られて嬉しいと感じ、快く手を貸してくれるものです。

また、上司に「一人で回しきれない」と正直に相談すれば、調整してくれる可能性もあります。

頼ることで、孤独感やプレッシャーが和らぎますし、助け合いの中で同僚との信頼関係も深められるでしょう。

6-8. 社内の人とは、付かず離れずの距離を保つ

人間関係で悩みやすい方は、社内の人との付かず離れずの適度な距離を保つことを意識してみましょう。

社内の人間関係は、近すぎても、遠すぎても問題が起きやすいです。

- 近すぎる:仲良くなりすぎると、頼みを断れなくなったり、愚痴を聞かされたり余計なストレスが増える

- 遠すぎる:社内で孤立したり、いざという時に頼れなくなり、仕事に支障が出る

以下のように、適度な距離で関わるのが一番安全です。

- 挨拶や業務連絡は丁寧にする

- 雑談は軽く合わせるが、プライベートに踏み込んだ話までは避ける

- 飲み会やランチは積極的には行かず、たまに参加する程度

こうすることで、職場で人間関係に使うエネルギーがかなり減ります。

6-9. 上司の機嫌に左右されない、仕事の実力をつける

上司の顔色ばかり伺って気疲れする方は、文句なしの結果を出せる、仕事の実力をつけることに集中するのもおすすめです。

以下のように、確かな実力があれば、周りが頼る存在になり、自信がついて周りの機嫌にも左右されなくなります。

- 高い契約数を獲得し続ける営業職

- 社内外で丁寧な対応ができ、作業スピードも速い事務職

- バグの発生率を大きく改善できるエンジニア

そもそも、仕事で結果を出したいのは上司も同じで、実力がある社員になれば、小言も減るでしょう。

また、他社でも通用する実力がつけば、「いつでも辞められる」という自信を持ち、堂々と働けるようにもなります。

6-10. 「ゼロか100か」の思考をやめる

ちょっとしたミスで一度怒られただけで、自分の仕事全てや、人格まで否定されたと感じる方がいます。

物事を0点か100点かの2択でしか考えられない状態のことで、心理学では「全か無か思考」とも呼ばれています。

こうした傾向がある方は、必要以上に自信を失ったり、警戒しすぎて人間関係を悪くしてしまうリスクがあります。

仕事で失敗をした時は、以下のように起きたことを冷静にみる習慣をつけましょう。

- 一部うまく行かなかったが、8割はよくできた

- 今回はダメだったが、ほとんどの場合、うまくできている

- 一部の仕事は苦手だが、他の部分では同僚に勝っていることもたくさんある

- ミスをしたが、信頼関係が壊れるレベルの話ではない

起きた問題を、部分的なものと捉えることで、落ち込みすぎることがなくなり、前向きに働けるようになります。

まとめ

「仕事辞めたいけど次がない」という方に向けて、対処法や辞めるべきかの判断基準を解説してきましたが、いかがでしたでしょうか?

転職する人の4割は退職後に転職を決めているデータもあり、次がない状態で辞めるのは特別なことではありません。

すぐやめるべきか迷う方は、以下の基準をご参考ください。

| 次がなくても辞めてもいい | ・忙しすぎて、働きながらの転職活動ができない ・心身に不調が出ている |

| 辞めない方がいい | ・一時的な悩みが理由になっている ・社内で異動すればマシになりそう ・今動くと、転職で不利になる ・辞めた後のお金の目処が立たない |

本当に次がないのかを確認するためにも、まずは以下のような大手転職エージェントへの無料相談がおすすめです。

- doda:全ての人におすすめ

- マイナビ転職AGENT:20~30代に特におすすめ

- JACリクルートメント:年収600万円以上の方向け

このページの内容があなたの悩みを軽くして、未来を明るくすることを心より祈っています。